有位《纽约时报》的记者在过去十年里,采访了上百位大学招生官后,总结出了以下几条关于大学招生和录取的“内幕”。读完它,我们发现美国大学录取要求,除了分数,还受地理位置、经济、社会责任感等一系列场外因素的影响。当然以下内容不适用于所有大学,大家选择性吸收,看看能不能为自己找到一些努力的方向。

文章源自《纽约时报》

《纽约时报》的记者总结美国大学录取要求“内幕”

01.

拿不拿得到O ffer

有时和申请者没啥关系

每一所大学的招生官在筛选学生时都要考虑很多问题,而其中很多部分与申请者本人无关,比如:男女比例、学生多样性、学校营收等。

为了平衡各种各样的情况,招生官很有可能会拒绝一位极其优秀的学生。

所以,如果收到了拒信,不要以为是被大学拒绝了或者自己不够优秀。可能只是他们今年有了新的招生倾向,而这并不是申请者能控制或提前知晓的。

02.

学术高分

依然是申请最有利的“武器”

文书很重要,个人特色也很重要,大学常常说——我们想要认识真实的你。

但这都建立在你修了学校要求的课并且达到了要求的成绩之后,所以学术成绩仍然是所有申请者必须跨过的“道关”。

03.

高分助你入门

但个人特色才是决定因素=

接上条,当大学把所有达到了学术要求的优秀学生筛选出来后,这时每位学生的个人特色和差异就变成了能否被录取的决定因素。

招生官会想通过文书、活动经历、推荐信看到学生们不同的部分,比如:是否有领导能力、是否乐于冒险尝试新鲜事物、是否真心热爱学习、好奇心、同理心、乐观、情商、毅力、克服难题的能力等等。

04.

大学正在逐年增招“多元化”的学生

很多大学都会强调他们的“多元化”,这并不是虚言,很多大学都在逐年试图增加这部分学生的招生人数。

对国际申请者来说,在文书中多提及自己的背景故事,可以让招生官更好的理解我们的生活与所达到的学术成就间的关系。

比如开设的课程、上课的质量等,这都会让招生官思考学生曾面对过的挑战。

05.

钱也很重要

不过很现实的是:经济能力也可能是拒绝学生的原因。

大学每年都会因为财力不足、经济能力不足以支付学费等原因,拒绝一些各方面能力都达标的学生。很残忍,也很现实。

06.

申请者所处的地理位置

也会影响录取概率

有些大学很希望能招收来自世界各地的学生。

如果当他们已有的学生或者收到的申请者都来自大城市,他们可能会有意地多招收来自偏远地区的学生。而位置相对偏远的学校则可能会多招收来自大城市的学生。

07.

二代身份,并不总是好用

如果申请者的父母祖辈是校友,或者申请者是富二代,确实会对申请有一些帮助。但同时,每年学校都会拒绝一大批有类似背景的申请者。

想拿下排名靠前院校的O ffer,还是要靠自己。

08.

真正参与慈善活动

大学希望能够招收有社会责任感的学生,因此也会特别关注学生的日常行为,比如是否有经常参加社区服务?是否有长期帮助他人的活动?

但如果申请者参与的慈善项目时间都特别短,可能会引起大学招生官的“警觉”。

所以,花大价钱去参加某项大型慈善活动,有时候还不如连续三年每周日去社区图书馆做志愿者来得更真诚。

09.

大学希望它是你的第1选择

谁都希望自己是对方“坚定的第1选择”,大学也不例外。大约有五分之一的大学表示“学生对学校的兴趣”对能否被录取有很大影响。

为什么想要申请这所学校?是被学校的哪个特点吸引(奖学金除外)?如果能够真诚地将这些内容表达出来,会为自己的文书增色不少,提升被录取的几率。

再次重申,以上内容不适用于所有大学哟。如果想了解更具体的美国大学录取要求、课外活动准备方向,文书建议等内容,不妨扫码添加小唯,直接与我们可爱的规划师聊一聊,陪你一同“苦恼”——

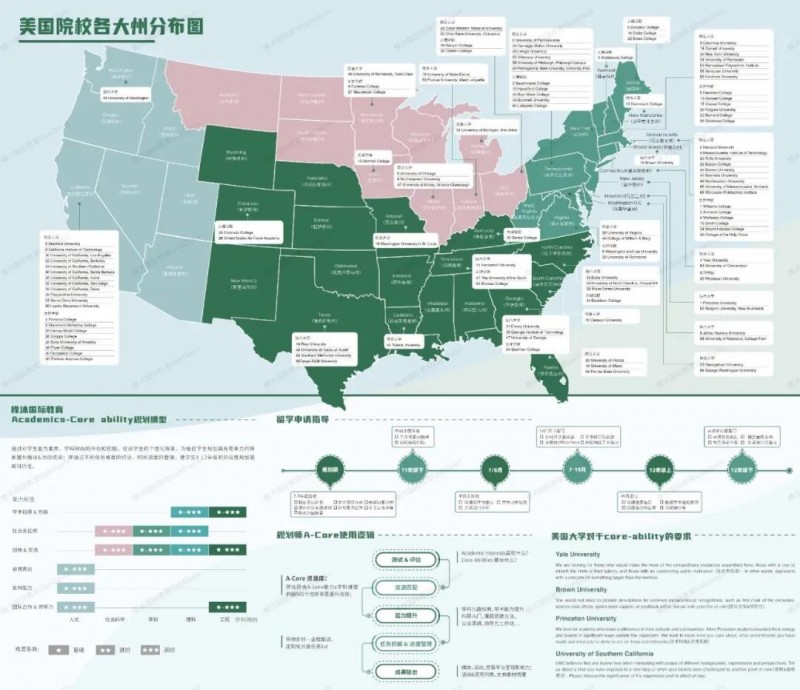

带你剖析美国院校

1V1整理申请思路

不让你束缚在一个框架里

为文书、背景活动梳理、

奖项&活动列表填写、材料复核、签证指导

各项申请环节定制解决办法

扫码添加Tutor小唯

如果把申请之路比作“前线打仗”,那么规划就是“后勤补给”,帮助申请者提供源源不断的支持。因此只有早规划、早准备的人才能找到先机呀。

更多美国大学录取要求点击↓

沪公网安备 31010502004453号

沪公网安备 31010502004453号

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!