AP心理学中有很多实验,这些实验可是常常会出现在试卷上的,下面就来给大家分享一些比较重要的AP心理学实验,一起来看看这些重点内容吧!

沃克和吉布森的视觉悬崖实验是进行一项旨在研究婴儿深度知觉的实验,研究者制作了平坦的棋盘式的图案,用不同的图案构造以造成"视觉悬崖"的错觉,并在图案的上方覆盖玻璃板。这样,眼镜看上去像悬崖一样。实验的主旨是考察婴儿是否敢爬向具有悬崖特点的一侧。

将2~3个月大的婴儿腹部向下放在"视觉悬崖"的一边,发现婴儿的心跳速度会减慢,这说明他们体验到了物体深度:当把六个月左右的婴儿放在玻璃板上,让其母亲在另一边招呼婴儿时,发现婴儿会毫不犹豫地爬过没有深度错觉的一边,但却不愿意爬过看起来具有悬崖特点的一侧,纵使母亲在对面怎么叫也一样。

约从六个多月开始,婴儿就具有深度知觉。即使两个月的婴儿也对深度不同的刺激有不同的反应(如心率变化)。这说明婴儿的深度知觉不太可能是后天经验的产物。

1971年,斯坦福大学心理学教授津巴多先生招收了21位本科生作为志愿者,让他们体验监狱生活,在实验中,这些人扮演看守或犯人,而在此之前,这21个人都经过了性格测试,被评定为情绪稳定、成熟守法的人,通过扔硬币的方式,10个人被派去当囚犯,11个人做看守,共进行两周实验。

“犯人”们在一个星期天的早晨被“逮捕”了,戴上手铐,在警局登记名册,然后被带入“监狱”。一切模拟得和真实情况无异,“看守”们还制定了一些规则:“犯人”在进餐、休息和熄灯后必须保持沉默;他们必须按时就餐;彼此之间称呼号码,要管“看守”叫“长官”等等,触犯任何一项条例都将遭到惩罚。

这本来就是一场游戏,但出人意料的是,“看守”和“囚犯”很快变得像现实中的一样。“看守”们认为“囚犯”都是危险的,对他们态度严厉;而“犯人”也把“看守”看成施虐狂,暗地里心存反抗,在几天之后,“犯人”们当真组织了一次反叛活动,但被“看守”们残酷地压制了。自此,“看守”们又制定了更多的规则来约束“犯人”,甚至想方设法折磨他们。

在实验进行到中途的时候,大多数人表现出头脑混乱,不管是“犯人”还是“看守”。有一位“看守”在实验前是一个和平主义者,不喜欢攻击别人,但在实验的第5天,他竟然开始肆意处罚“犯人”,只因他讨厌这个人。他在日记中坦率地写道:“囚犯(416)不吃这种香肠,我决定强行让他吃,我让食物从他脸上流下来……我为逼迫他吃东西而感到内疚,但是,他不听话会让我更加恼火”。

到实验的第5天,实验者不得不宣布实验结束,以保护所有人,这个实验让人们大吃一惊,这些十分正常的年轻人竟会如此轻易地被激发起施虐行为,它表明,正常的、健康的、受过教育的年轻人在“监狱环境”的团体压力下能够迅速地发生转变,这也能解释人们在某些环境中为什么会有一些反常的过激行为。这个未进行完的心理实验后来被法律禁止了,原因是它太不人道,但同时让我们看到了人性中的另一面。

实验证明

魔鬼已经被释放出来了。它狞笑注视着这群曾经“健康的、心理正常”的好人。它让一些“看守们”沉醉于规训与惩罚的快感;让部分尽管心理感觉不对、但迫于角色与承诺所赋予的服从义务而不得不配合的其他看守,从来没有提出过异议和反对,只是私下向囚犯提供帮助。

它让仇恨在“囚犯”心中播种,以致试验结束之后,当“看守”们和“囚犯们”同坐一起讨论时,敌对的情绪让讨论变成了凶恶的对质,当他们在试验过程中接受试验人员的访谈和问卷调查时,他们呈现均是怀疑的情绪,在他们看来,这群最初友好善良的试验人员就是铁笼的制造者;它让本应客观的心理学家失去了判断。

人性的善恶天生就同时存在的,只要给你机会,就会为了满足自己的私欲做出违法犯罪的事。当然不同的人会有不同表现,人是群体动物,很容易受群体效应的影响,在一个恶的环境中,能保持清醒的人是极少的。

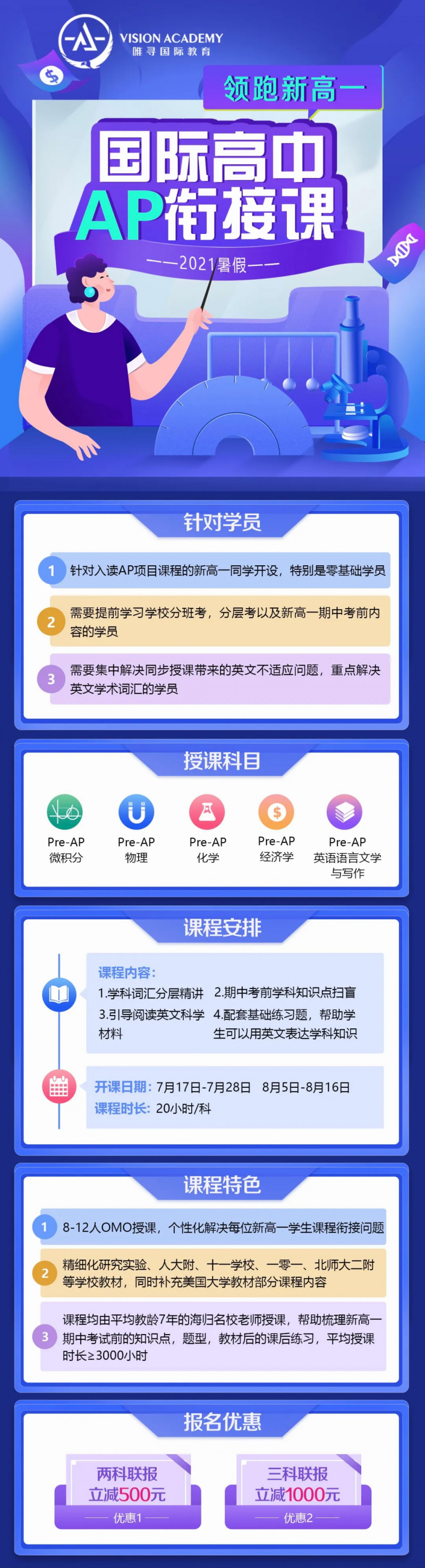

AP心理有一个很刁钻的地方就是它的理论、知识细节实在太多了,不光考验复习策略,还考验学员心态,如果你还不知道怎么梳理复习脉络、缩小复习范围,或者在其他科目上遇到了问题,点击预约试听【唯寻AP衔接班】——

点击

查看。

学习有方法,成长看得见

筑梦牛剑/G5/常春藤