WFLA

妙笔丹青,慧眼艺心

本期学子小像

刘思逸,世外初中境内课程升高中DP,RD录取卡内基梅隆大学、华盛顿圣路易斯大学、南加州大学、弗吉尼亚大学、纽约大学等,申请专业主要为建筑;

赵简仪,世外融合课程初中项目(以下简称IC-MYP)升高中DP,录取罗德岛艺术学院、爱丁堡大学等,申请专业为纯艺术和插画。

从小时候的艺术启蒙到如今对其有丰富的认识和见解,在探索艺术的过程中,刘思逸和赵简仪都不乏或温暖、或激动人心的成长故事,她们或着眼于现实与社会,或畅游于梦幻与哲思之中。一路走来,两位女孩不仅专注于自己所热爱的艺术,还对其他的学术领域有所涉猎,在课堂、社团活动、夏校、甚至生活里的一点一滴中汲取知识,不断充盈自我。

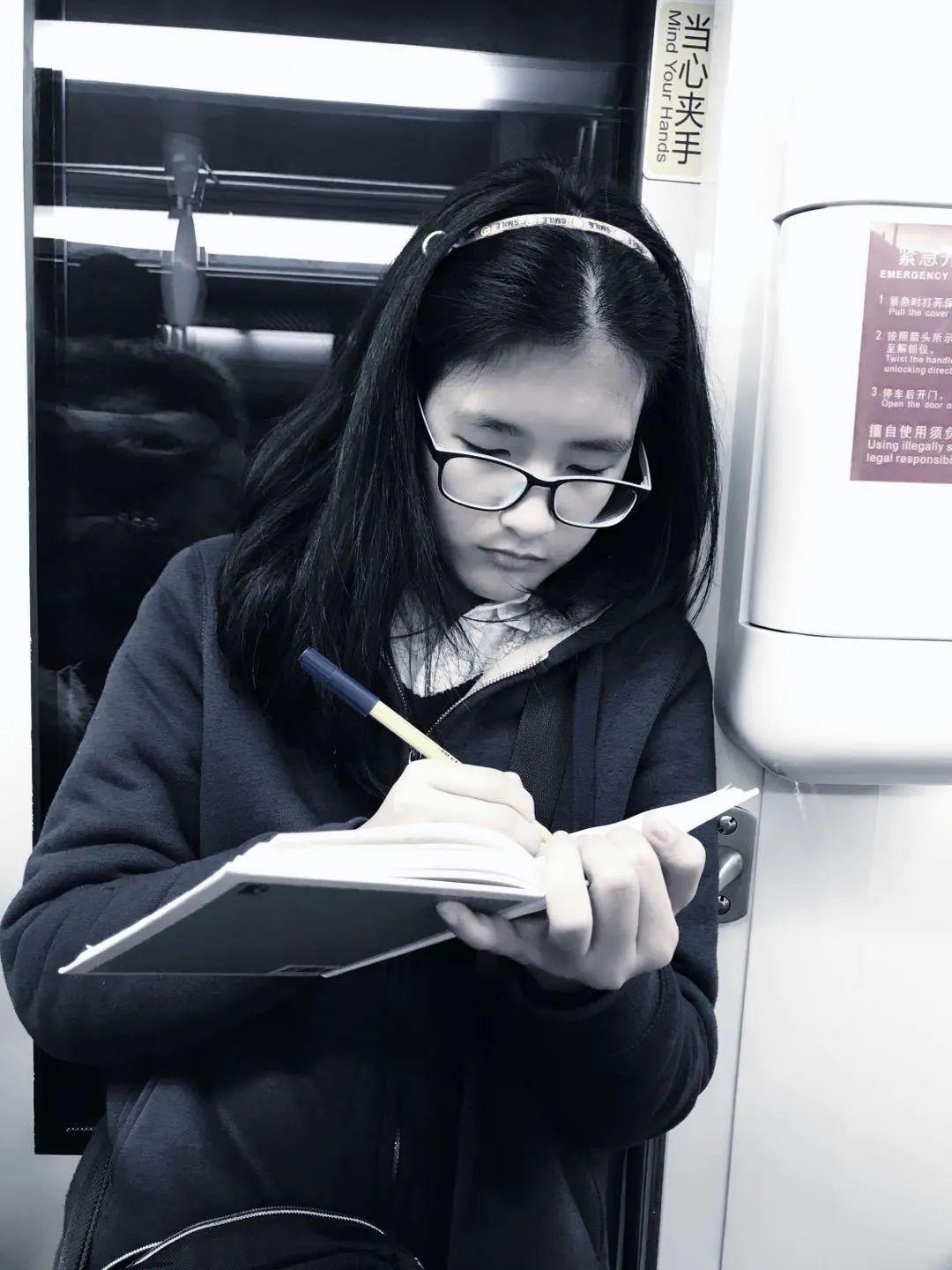

刘思逸生活照

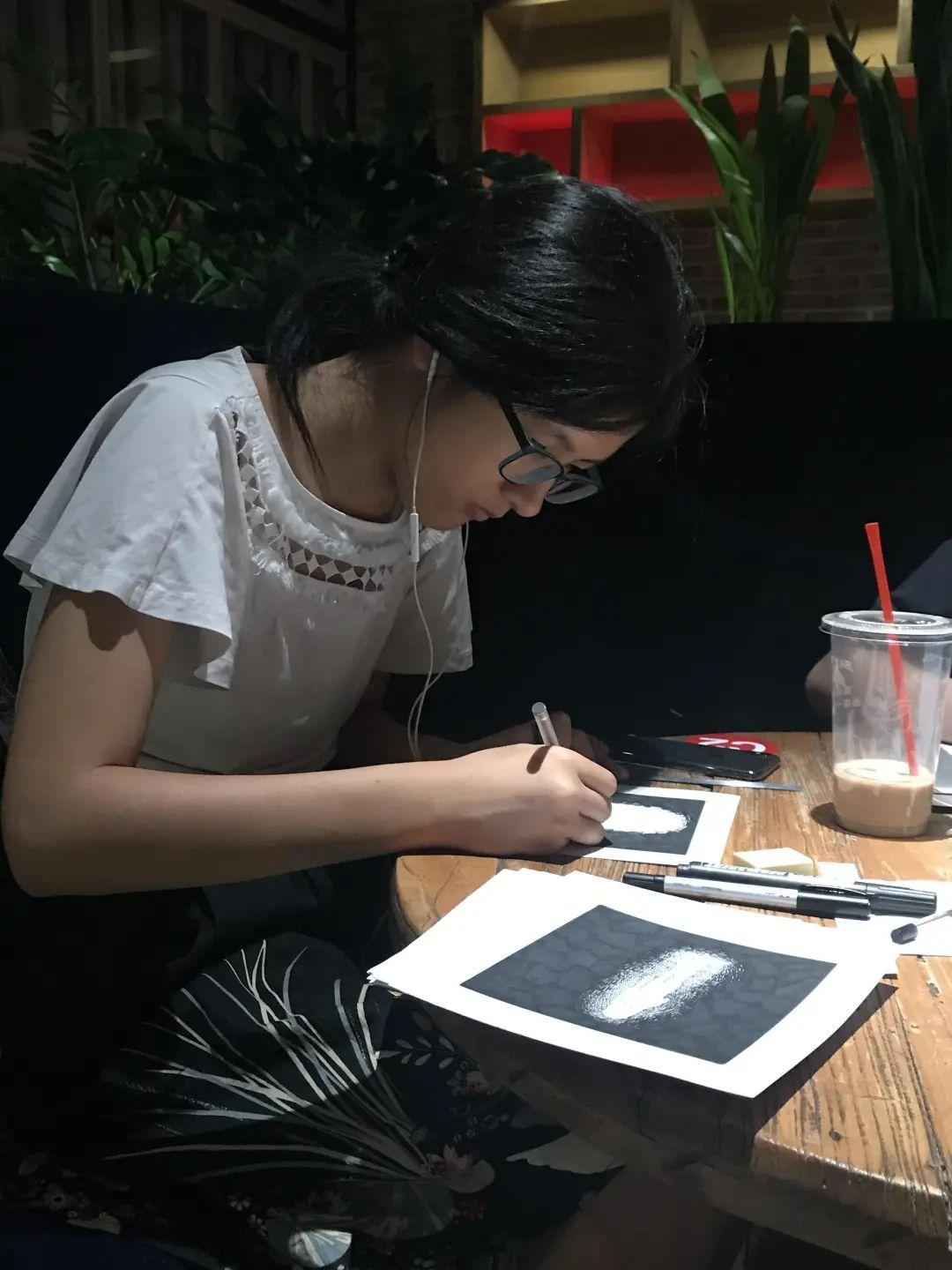

赵简仪生活照

专业选择:或曲径通幽,或一往直前

在高中入学之时,刘思逸和赵简仪都选择了学习Visual Art视觉艺术课程,常常在同学们都入睡的深夜笔端仍然畅游于画布之间;而在高三的申请季,她俩又不约而同地设定了艺术相关方向为主修专业,希望大学四年在建筑或是纯艺术方面有更深的探索。这一条漫长而精彩纷呈的艺术之路,或许是起源于刘思逸和赵简仪自小时候起对美术浓厚的兴趣。

小学那会儿,刘思逸就热衷于上美术课、做手工。得益于世外小学里开放、包容的教育方式,放学回家,她时时有大把时间坐在书桌前,面对画布、彩纸和剪刀,一心一意地完成美术课作业、做几个小玩意儿。有一阵子,刘思逸受到电视节目的启发,迷上了用旧报纸做手工:她把一堆看似无用的废弃报纸、纸巾、胶水和彩笔,巧妙地变成了几只花花绿绿的泰迪熊、或是一颗迷你圣诞树。

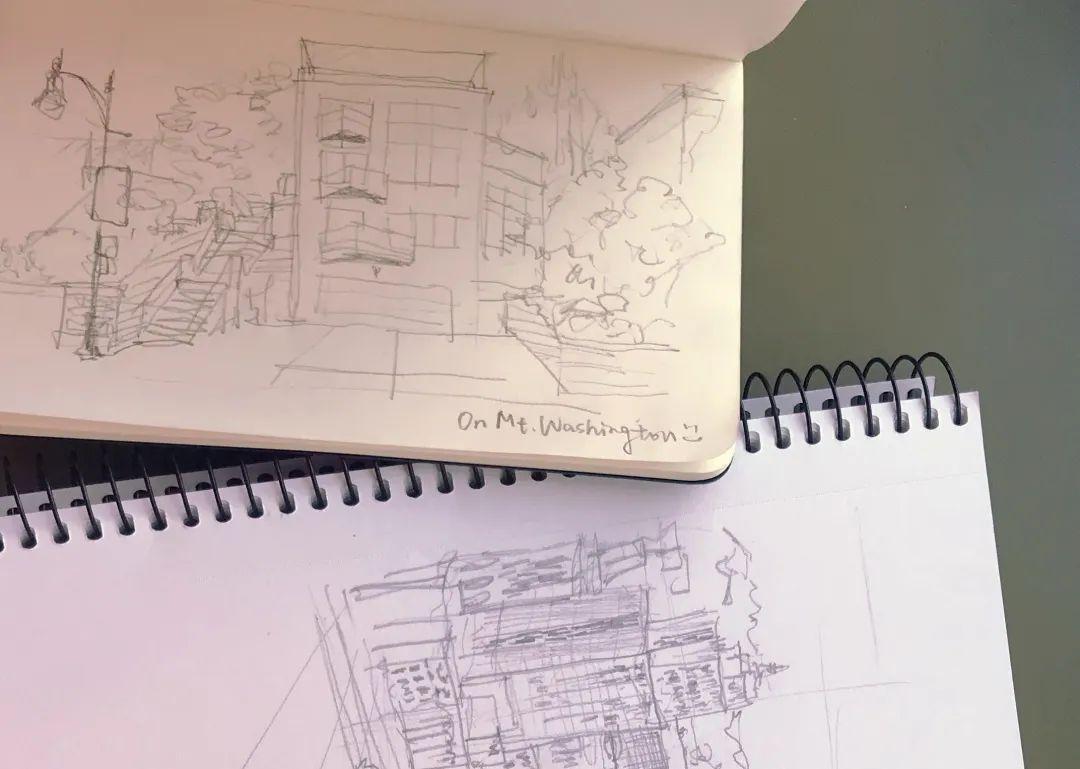

刘思逸绘画作品

而对于赵简仪而言,小学和初中的时光,除了在学校里上课,她生活中最大的组成部分就是绘画了,花上几小时,面对着画纸天马行空。赵简仪很早就发现了自己在艺术上的兴趣,而为了让其得到最大化发展,她在小升初时选择了IC-MYP课程。不用太多刷题,她常能腾出时间自由安排,专注画画。

赵简仪画画

可以说,刘思逸和赵简仪自小对艺术的兴趣,为她们高中三年在艺术方面延续不断的发展与探索奠定了基础。而进入高中后,两人在课堂、社团活动和夏校里,逐渐确立了自己的专业目标。

对于刘思逸来说,确定申请“建筑”的过程有些曲折。在十一年级,初初考虑专业方向时,刘思逸的第一选择曾是动画,这是当时的她基于内心所爱做出的决定。然而,在与家长几番讨论以后,她纠结再三,又拓宽视野不断探索,从传媒到教育再到艺术史,这些领域虽有吸引力、却始终不如艺术实践本身激起她的无限热情。她再次回到起点,去寻觅与艺术相关的专业方向。高二下,“建筑”首次进入了她的视野。暑假,参加了卡内基梅隆大学建筑方向的夏校。第一次与建筑“亲密接触”,短短一个多月的课程,将她的艺术创意,从二维空间引申至三维,不仅给予她新的视角,而且注入新的元素,拓宽了想象又落实于现实,刘思逸终于发现了一个新的领域可以尽情挥洒艺术——从画布到大地,艺术与生活更为紧密关联。

刘思逸夏校合影

刘思逸夏校作图

与刘思逸一波三折的定位故事不同,赵简仪的专业选择比较直接——从进入高中起,她几乎从未改变过要申请纯艺术的想法。在校内,她十一年级参加了艺术鉴赏社,和同样热爱艺术的社员们一起定期分享感兴趣的画作,讨论艺术家的奇思妙想;周末又时时聚到一起去看展览,畅聊艺术。社团活动充盈了她在艺术史方面的认知,作为课内艺术学习的补充,扩宽了她对艺术的探索。从老师和同学的视角看去,赵简仪常显内向;然而在心底深处,她却是一位“有艺术家的疯狂气质”的姑娘,外在的安静包裹着内在的激情,这份特质刚好迎合了她对艺术的情感,让她得以“孤独”地品味灵感,沉浸于艺术的世界。家长的支持、老师的赞赏和自身对艺术浓厚的兴趣,这一切使得她的选择“一往直前”。

赵简仪作画

现实VS梦幻,思考伴随探索

在漫长的探索艺术的路程中,刘思逸和赵简仪两位“投身”于此的女孩,不仅在技巧和理论上有所精进,更对艺术本身有所思考。两人虽兴趣相仿,但她们在艺术方面的视角却不尽相同,对于艺术也各自有着独到的理解。

在刘思逸的画布上,记录的多是生活中的一点一滴,是身边走过的人,或路上看到的景——她是一个极其善于观察的女孩。虽然“恬静”是她性格的标签之一,但旁人或许不会想到这一份安谧背后,是怎样一个热衷于发现身边一人一物之美的灵魂。刘思逸的画笔常常聚焦于现实,去捕捉属于生命中最真实最动人心魄的美。而在一切现实的琐碎之中,她逐渐发现,自己最想要记录下来的是“人”:人的身体,人的表情,人的动作。无论是简笔画还是细化的作品,她总想把人物描绘得真实、传神。在大别山社会实践活动中,刘思逸为班级设计了一件画有所有老师和同学头像的班服。图上的二十九个小人远看似乎相同,但细细定睛一看,却能辨认出每一个人,所有人的面部特征都在或简练或细致的笔触间被勾勒了出来。

班服设计由刘思逸和潘艺琛一起完成

刘思逸的艺术创作不仅关注身边人,还会着眼于社会,从关于“人”的作品中传达出自己对社会问题的看法。近年来,她关注到网络社会对人体之态度的扭曲变形,其中对于女性身材的苛刻要求以及“body shame身材羞耻”问题尤其引起了她的注意。她喜欢描摹跳舞的人、女性的背部、不完美的脸;在她眼中,人体本身就是一件浑然天成的艺术品。从刘思逸笔下最真实的作品中,可以看到这个女孩对人体的欣赏,以及她与社会中畸形价值观的对抗。不只是在刘思逸的画布上,在她的专业选择中,也纳入了关于社会的考量。相比关注创作者想法的纯艺术,在建筑专业中,设计者更需要考虑到建筑使用者的需求和体验感,考虑到人与社会的诸多因素。刘思逸希望通过学习建筑设计,能够以与“艺术”相关的方式让人与社会更为和谐。

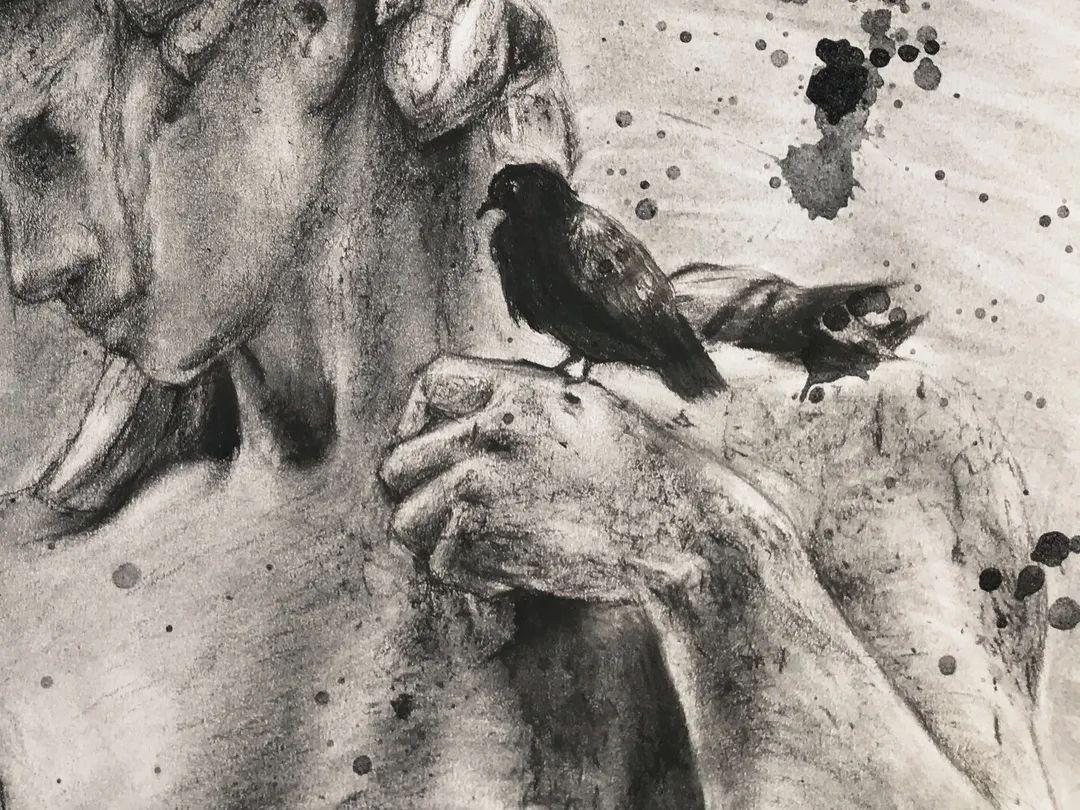

刘思逸作品局部

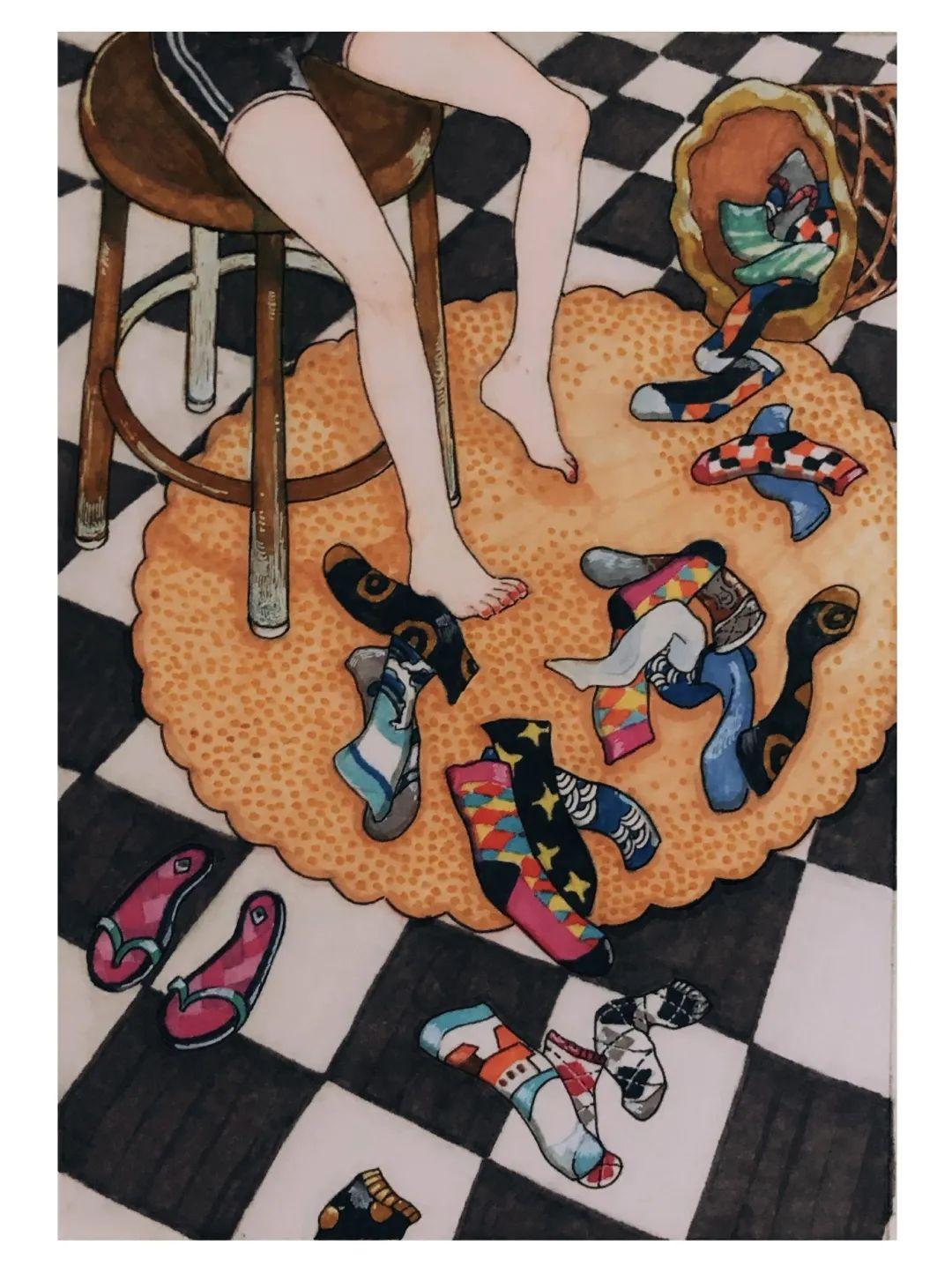

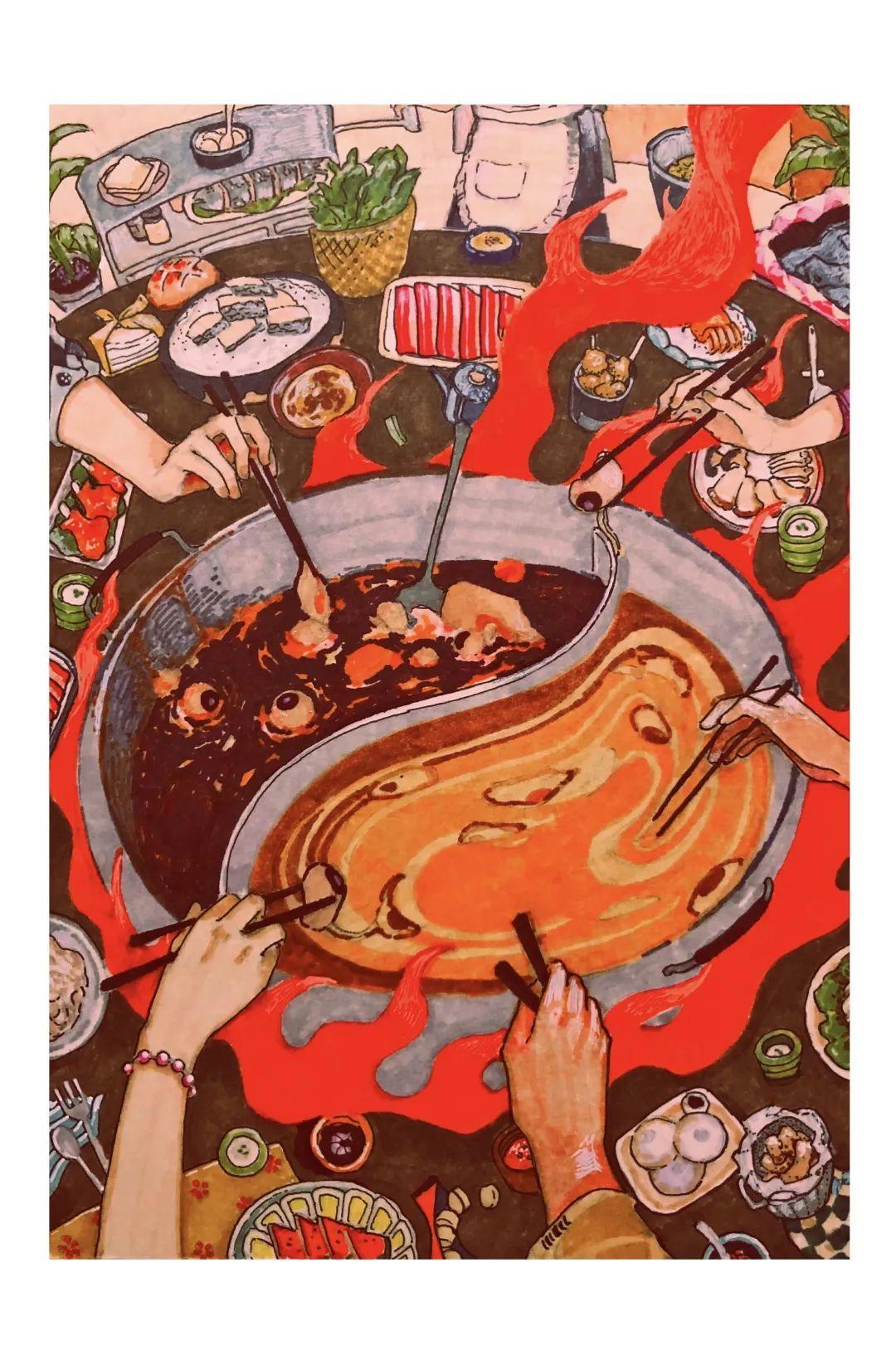

不同于刘思逸聚焦于生活的现实视角,赵简仪将目光投向了自然与梦幻的世界。她曾喜欢画大自然中的一切,有时会停下来细细观察一棵吸引住她的小植物。而在高中三年间,她的兴趣又渐渐转向为超脱于现实之外的艺术主题。她会让思绪天马行空地去畅想未来,去想象数百年之后生存于地球上的奇妙生物,然后把它们画出来,标上注解,做成明信片;她还试图在画布上呈现一些抽象的、似乎难以被捕捉的想法与哲思,把目光从现实转向非现实,把那些异乎寻常的想象画面和关于艺术的思考融入画作,在线条、色块与颜料之间探索新的表达方式。这些艺术主题的探索始于她的梦境:一个能让时间流动变慢的黄色光球,一群登上山顶后变成狼的小孩,或是公主与猩猩一起在废墟里烤火、吃芒果的场景。当她试图将这些奇幻的梦境用文字记录时,她发现语言中的一字一句是那样贫乏。于是,她转向了画布——以梦为灵感,以颜料和画笔为媒介,以此更加清晰地表现出那些荒诞却奇特的思维。这些超脱于现实的梦是不受限制的、是永无止境的;因而对于赵简仪来说,在艺术创作之路上的探索与表达没有终点。

赵简仪作品局部

“艺术+文学”VS“艺术+生物”

刘思逸和赵简仪两位女孩不仅在艺术方面有所建树,她们还放眼其他学科领域,拓展视野、汲取知识,甚至是探索艺术与其他学科的连结。

从小学那会儿起,刘思逸就是一个“小书迷”,她喜欢阅读,喜欢小说,喜欢发现和创作有灵气的文字,常常在文字间畅游好几个小时也不知疲倦。而在IB体系的中文课上,从鲁迅到张爱玲,既有小说阅读、又有文本分析,刘思逸对文学的喜爱也得到了完完全全的满足。她享受从故事的字里行间品读人物的思想,也热衷于在中文考试的P1中挥洒笔墨,畅快地表达自己的观点,几度得到几乎满分的成绩。

刘思逸的阅读和创作

11年级下半学期,刘思逸担任了第十期校刊《新翼》的主编,之后的几个月里,她和团队接稿、审稿、排版,见证了一首首诗歌、一部部小说的诞生,也亲手排出了令印刷方认为是很“专门“的版面。在12上如此繁忙的申请季,一边完善EE、IA,一边绞尽脑汁写文书,一边熬夜出作品集,还要腾出一只手去编辑校刊,足见刘思逸对文学性浓厚的校刊的发自心底的热忱。从那一篇篇稿件中,她看到了创作者对文字精准的驾驭,与她内心的热爱共鸣。《新翼》拾起一代代世外人,在这座红墙白帆的校园里留下的闪光的羽毛;它是一双羽翼,让爱好文字的世外人于纸笔间拓宽已知的边界,飞向无限的未来。

《新翼》内页

在高中三年里,除却文学,刘思逸亦对语言学有所涉足。这一段探索语言学与语言学竞赛的经历,或许可以被称为“误打误撞”。与她对“语言学竞赛是接触语言本身”的想象不同,这门比赛看似偏文,实则需要扎实的逻辑推理能力。这对于不那么擅长理科的她来说,无疑是一次挑战。如果说文学是顺着自己原有兴趣的继续探索,那么语言学比赛就是她对自身潜能的发掘。

刘思逸(后排中)与语言学竞赛获奖的同学们

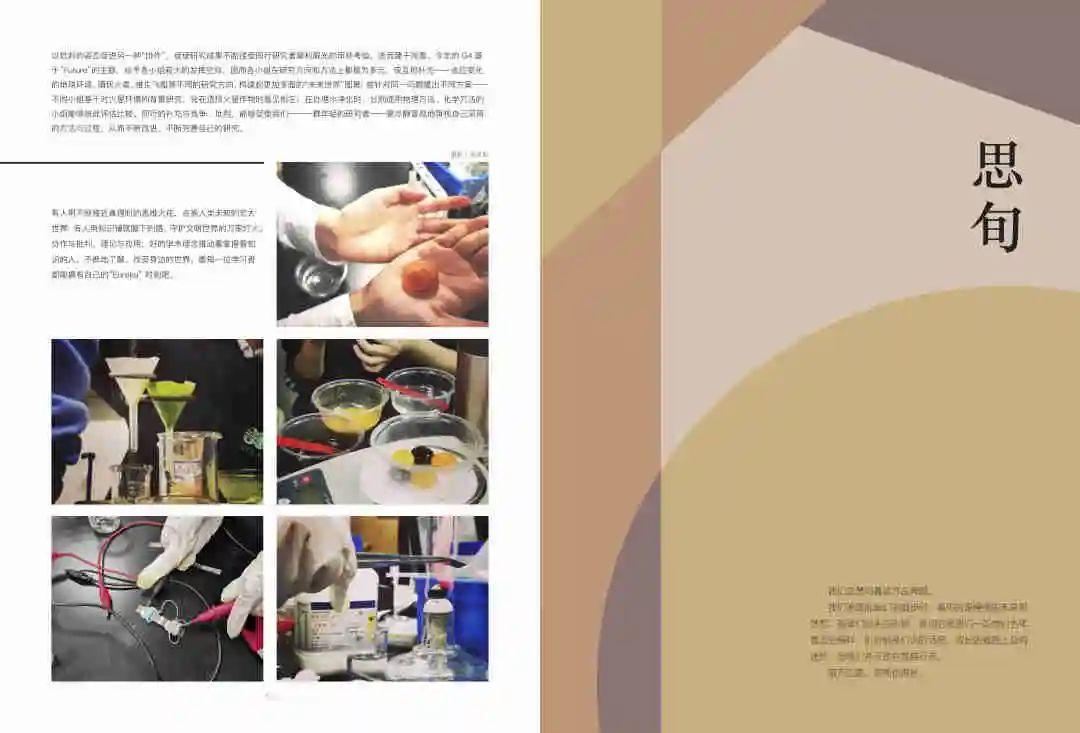

而对于赵简仪来说,除了艺术之外,最能够吸引住她的学科是生物。在IB课程中,赵简仪选择了生物高水平课程;在社团活动里,她也一直参加生物社,与社员们一起定期分享相关知识,或是走进实验室做解剖实验;直至申请季的前夕,她还寻觅“艺术+生物”的领域。提起为什么会对这门看似与艺术毫不相关的学科有如此之大的兴趣,赵简仪表示自己“把生物当作艺术来学习”。于她而言,生物与艺术是两门能够产生紧密连结的学科。在生物课本上、在生物实验里,这个女孩从植物的形态和动物的骨骼中看到了艺术之美。在她的眼中,生物学所呈现的自然进化的过程是从古至今最伟大的艺术家,是大自然创造了今天我们作为知识和研究基础的一切。

赵简仪看展

赵简仪课外生物研究

正因为这一份对“天造地设的生物”的热情,赵简仪在两次暑假申请夏校的时候都选择了生物与艺术相结合的课程项目。在美国罗德岛艺术学院为期六周的Art and Science夏校中,她学习运用生物科技创作作品;而在英国牛津大学鲁斯金艺术学院的夏校中,她选择了与解剖学、植物学相关的课程。在那几周里,赵简仪了解到很多关于动植物形态的知识;在教授的引导下,她阅览了不少标本,学习在画布上记录下动物的骨。艺术与生物在夏校的课堂中奇妙地发生了结合,而赵简仪也被两者相遇所产生的火花给深深地迷住了。

赵简仪在夏校

成长的感怀与感恩

谈起高中三年间的经历与故事,刘思逸和赵简仪都会笑着回忆起世外可爱的老师们与亲切的校园氛围。

对于在世外遇到的老师们,刘思逸都心怀感激;而在所有老师中,班主任徐老师语重心长的话语,在她心思游移之际总是注入力量;语文吴老师一丝不苟的认真,在潜移默化中影响着她对待一切的态度,她写的诗歌评论被举荐到校刊《新翼》发表,激励着她尽情挥洒文学才思;在迎接数学HL挑战的过程中,唐老师不遗余力的问题解答,给予了她持续的“助推力”……

巧合的是,赵简仪也认为她的数学老师华老师讲课效率高,还会让同学们自行选择适合自己的学习方式。而IC-MYP集体和姐姐似的班主任卢老师,让同学们如身处大家庭的氛围中,倍感亲切。

对于刘思逸和赵简仪两位艺术生来说,视觉艺术沈老师无疑是她们高中三年里最好的“伙伴”之一。在被课业、论文、文书淹没的申请季,沈老师像朋友一样与同学谈心,给予她们鼓励与建议。

在两人的申请过程中,学校的升学组——尤其是Lei老师都曾为她们出谋划策。在刘思逸撰写文书的过程中,Lei常给予她建议和启发,帮助她整理写作思路;有时候,她也会和Lei一起放松地聊天,与这位亲和的老师交流自己的一些真实想法。

让两位女孩颇为感怀的还有世外的管理模式——给予了学生充分的自主安排、自由选择的空间。每一位老师都会在需要的时候带给同学足够的关心与帮助,却又不会实行过度的“保姆式”管理,让所有人可以根据自己的路线进行规划。

刘思逸和赵简仪对世外的感恩,化在了她们在毕业季积极的行动上。她们举起相机记录下2020届同学与老师间的深情,刘思逸还设计制作各种富含IB特质的幽默道具,让这份温馨以一种别致的方式留刻在记忆之中,沉淀为青春的色彩。祝福姑娘们的未来永远缤纷多姿,怀揣桃源中生长的热情与执着,拥抱未来更加奇幻的梦想世界。

刘思逸和潘艺琛一起设计的毕业照道具

<< 滑动查看更多图片 >>

受访人|2020届(2)班 刘思逸

2020届(7)班 赵简仪

采访人| 2020届(2)班 夏亦秋

美编|徐渊

责编|蒋蕾、吴新贤

往期精彩回顾

No.3

No.5

沪公网安备 31010502004453号

沪公网安备 31010502004453号

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!