用文字和脚印,感谢文化馈赠——记MYP浙江绍兴探究之旅

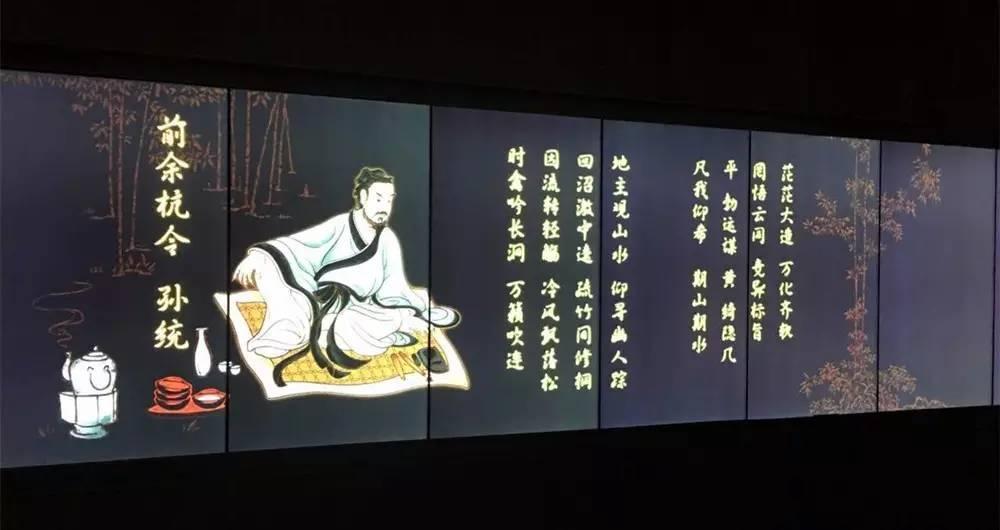

对于绍兴,也许非得抿上一口女儿红,方能更透彻地理解它的滋味,一座“琥珀色”的城市——清澈、澄静,而又摇曳变化:恰如诗之清冽,书之抒怀,画之多姿。此次MYP学部中文学科探究,将视角锁定在了这座文化气质独特而浓郁的小城,开启了为期三天(5月11-5月13日)的踏访。自魏晋的名士风雅到近现代知识分子的彷徨呐喊,走进绍兴,一日仿若穿行千载,万千气象尽收眼底。“山阴道上,山川自相映发,使人应不暇接”,得天独厚的会稽山,流觞曲水之上,群贤毕至,有竹下清风、女儿花雕助兴,于是诞生了被誉为中国第一行书的《兰亭集序》,“朝圣者”们络绎不绝,倾倒于书圣的襟怀气度。更是在书法领域,掀起《兰亭集序》摹刻、收藏、仿效之风,长盛不衰。

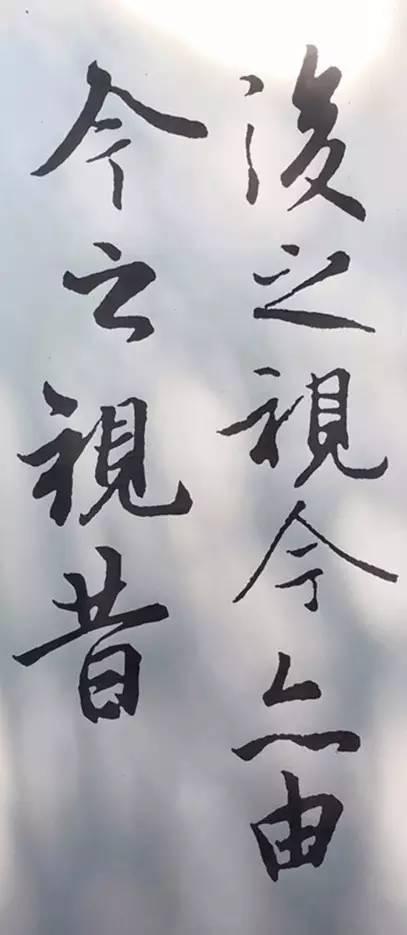

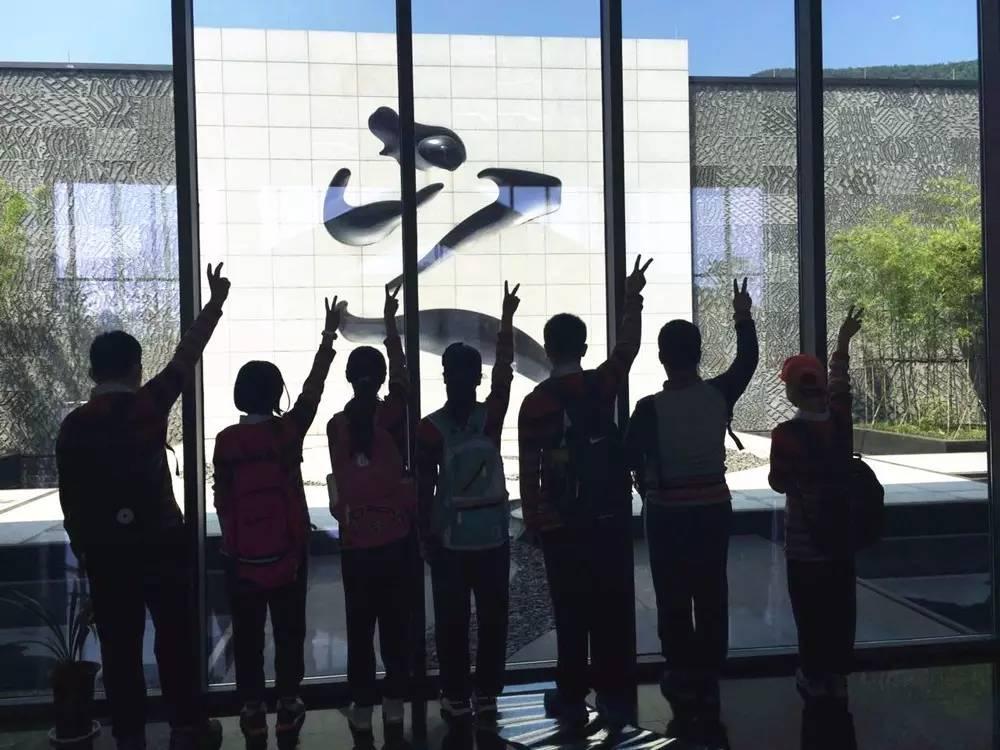

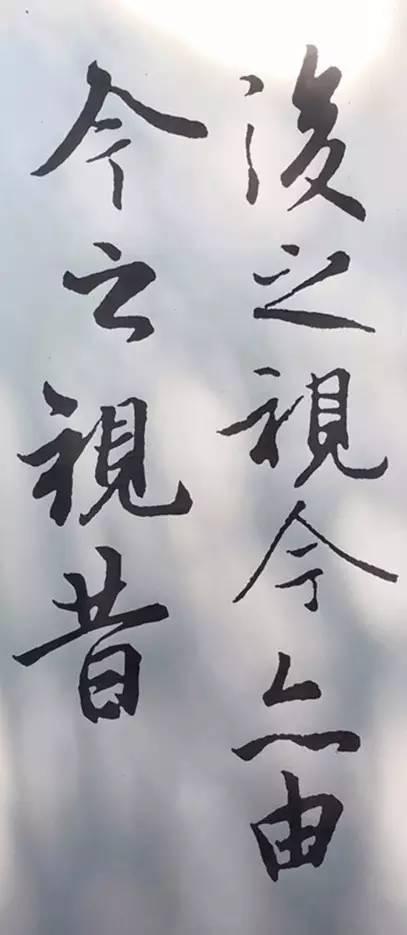

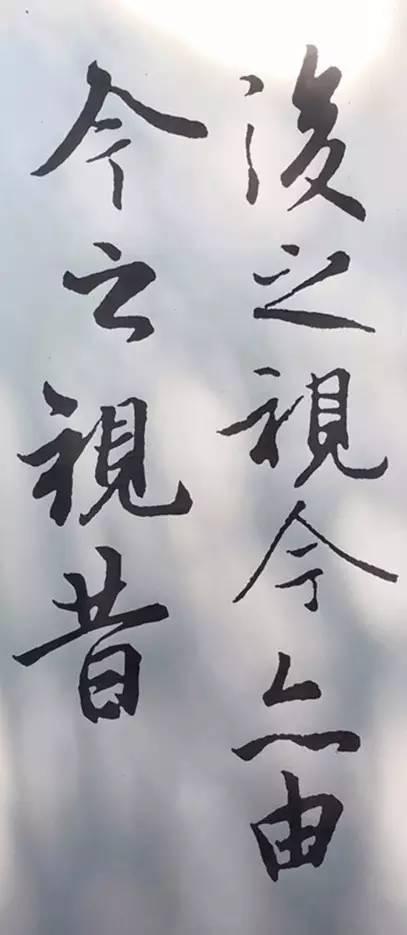

孩子们踏上兰亭,沿着曲水宴,寻迹流传至今的儒风雅俗,在竹韵清新的氛围下,他们笔走龙蛇,赋予着古老的书法艺术更广阔、鲜活的生命力。

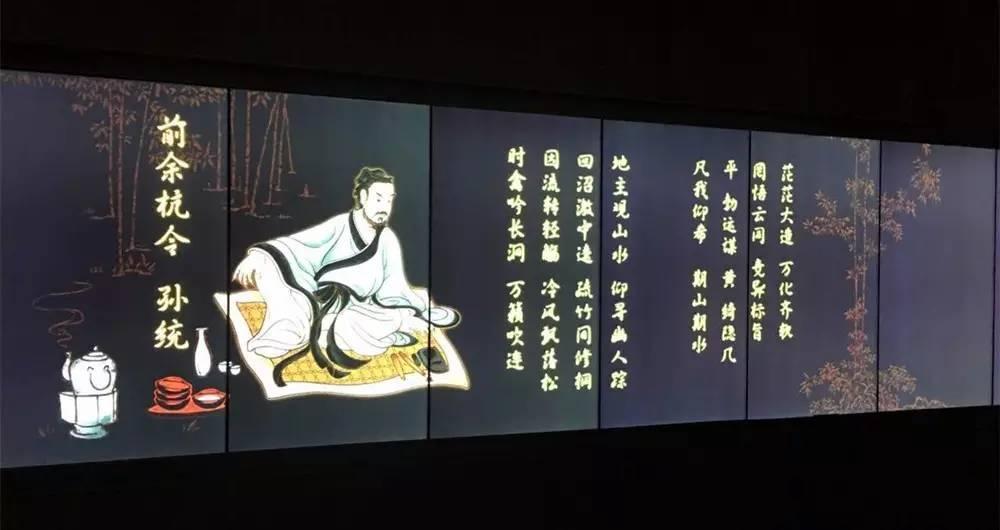

墨香幽远,书圣的气韵在“兰亭书法博物馆”这一方古雅的天地中让学生们获得了更真切的体验。孩子们在兰亭墨迹里体会书法的“中和”之美,感受着方块点墨间传递的对自然和生命的思考。

九年级孩子们结合着广告单元的主题,一部部绍兴文化旅游宣传片,也从这里开始起步。书法是柔软笔触与粗糙纸面的碰撞,它是充满了力和美的艺术。与书法之美相应成趣的是——此次绍兴之行的第二站“五洩”,奔流瀑布与静默岩石的碰撞,同样充满了自然雄奇伟力之下的力和美,彰显着“艺术即自然”的美学理解。陶醉在自然之美里,9B班的苏鲁豫皖同学更是诗情涌动,一首《五洩即事》应景而生。静闻山间鸟鸣声,青林竹海郁葱笼。

阡陌徘徊无去处,一泄清泉落苍穹。

击水石涧拨云雾,层楼蜃视疑黄龙。

比肩倾斜原路反,回首无水心似空。

相信不久,在7年级学生“印象绍兴”电视散文的创作中,也一定能够看到孩子们向山之峻峭、向水之灵动、向林之秀美,向大自然的鬼斧神工致敬的优秀作品。

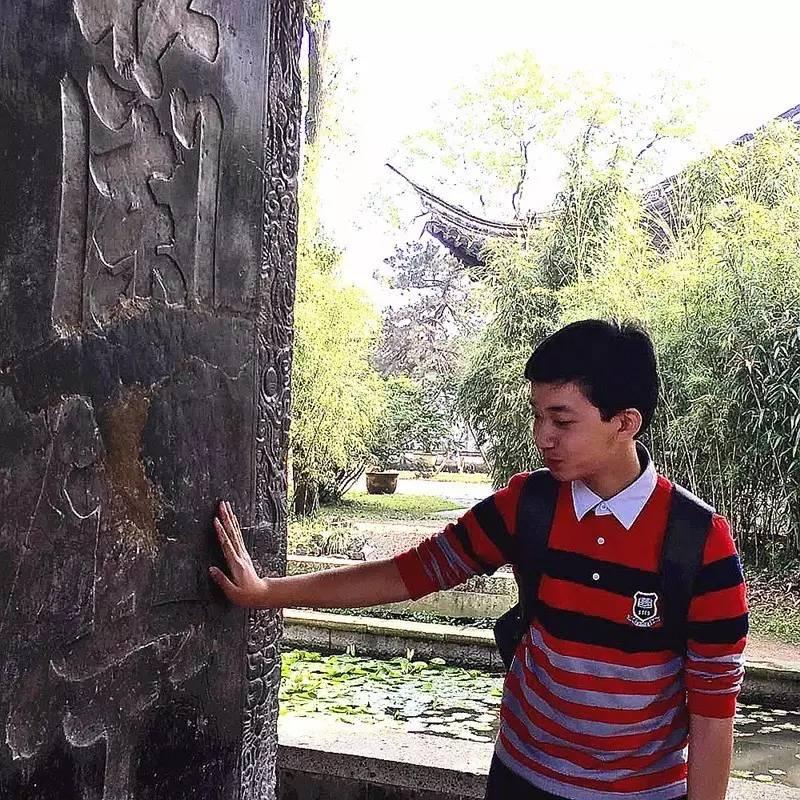

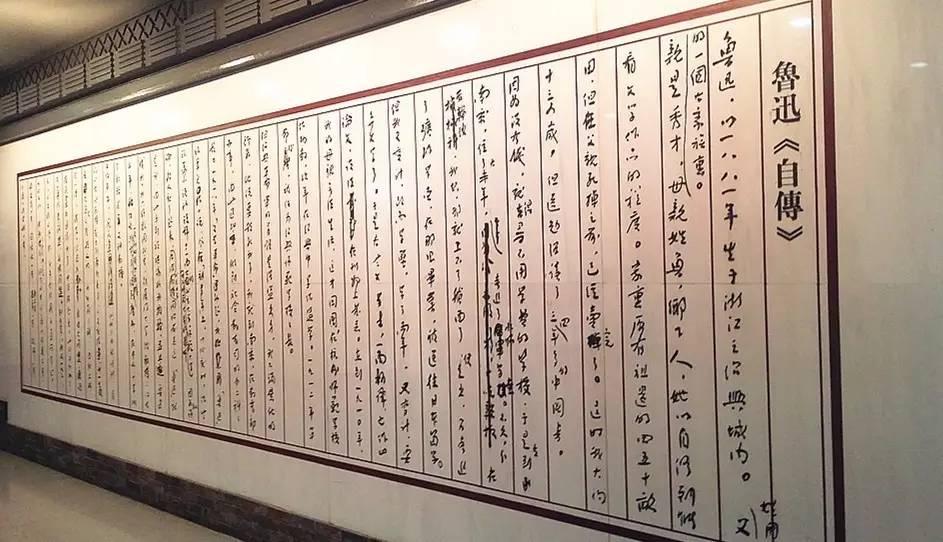

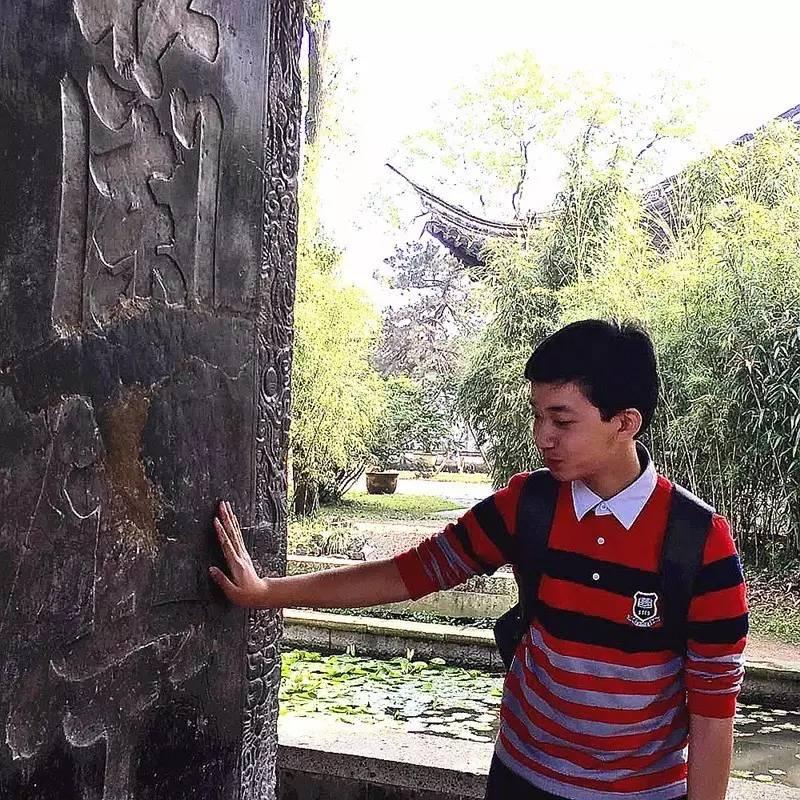

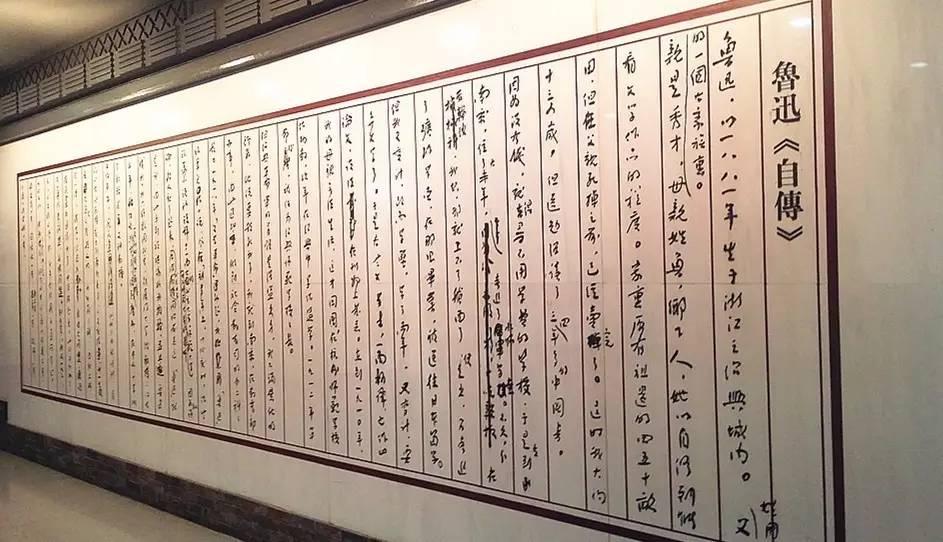

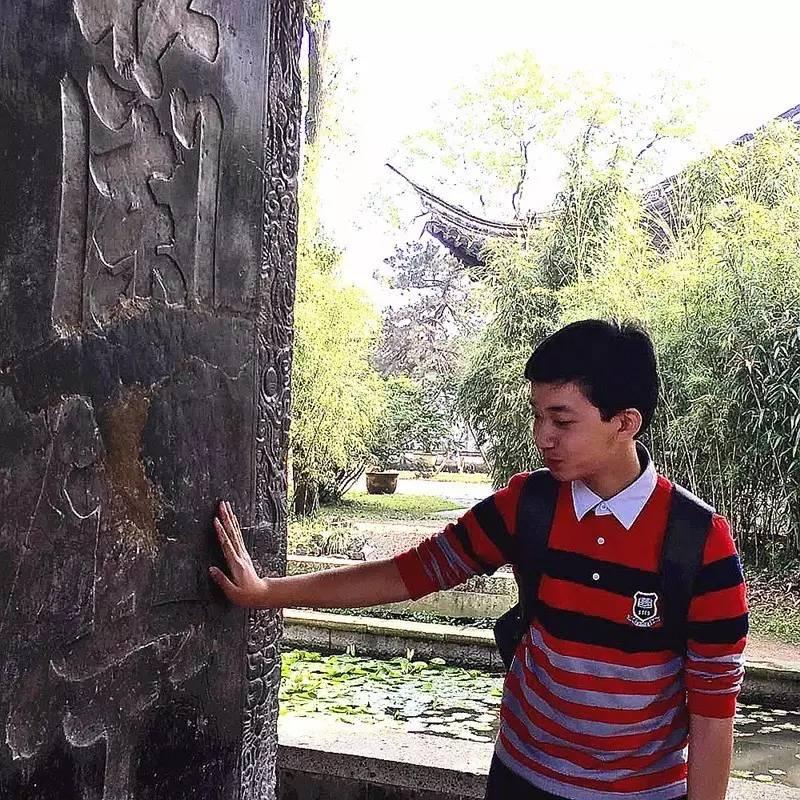

而对于六年级和八年级的孩子们来说,哪怕局促一室之内,只要接触过鲁迅先生或天真童趣,或凌厉无比的笔锋,一定早已无数次在广阔的心灵空间里地自行搭建着鲁镇的模样。所以今天,当他们有足够的脚力启程时,迫不及待而又诚恳的孩子们:驻足三味书屋,表达着对方正、质朴的寿镜吾先生、勤学刻苦的鲁迅先生的敬意;

畅想着先生在厨房与少年闰土的第一次见面;

走进百草园,惊讶于普通寻常的菜园,竟然连短短的泥墙根在先生眼中竟是如此趣味无穷。作为文人的先生,作为战士的先生,作为思想家的先生,一时间都伴着历史的烟尘扑面而来。而穿行过鲁镇白墙黑瓦的旧式民居时,见着许许多多有着淳朴、明朗笑容的鲁镇人,忽然有些领悟到先生《故乡》中的深意:希望本无所谓有,无所谓无的,这正如地上的路。地上本没有路,走的人多了,也便成了路。今天再难寻见现实生活里的孔乙己、阿Q,不正有赖于如先生一般的战士,口诛笔伐,唤醒民智,推动社会变革吗?用地域梳理文化现象,孩子们在这样的过程中寻找着文化探究的角度,学习着文化探究的方式,纵向总结和感悟着地域独特的文化内涵——绍兴的文气纵横,源远流长和自然的瑰丽浪漫竟可以如此美好地共生。从东晋谢灵运第一个将山水田园主题入诗,建立起诗歌和田园的深刻关系,到王羲之作《书论》以“意”评书,主张“把笔抵锋,肇乎本性”,将书法和人的自然本性联系起来;乃至近现代的鲁迅在他乡流离之时,多少次从绍兴汲取着人情美、人性美的精神力量。接着,让我们期待,孩子们用脚印和文字带来一场怎样的感谢,感谢这些来自文化的馈赠,成长的馈赠!再见,绍兴!绍兴,再见!