今天平和教育与大家分享的是一名高三女生的自述。被顶尖文理学院Wellesley College录取以后,她以“超长PS”的形式回忆了自己这些年的成长历程。在她的平缓而低调的娓娓叙事中,我们看到一个“普通”女孩子与殊不轻松课业周旋、与“挑剔”的母亲“相爱相杀”、与不完美的自我相斗争,最终在自己的行动与对存在的思考中坚定脚下的路的历程——以木兰花一样的沉静和花木兰一样的勇气。

全文约3100字,回忆很长但很美。

本文转自平和高中部微信公众号 PHHS同学少年

我叫牟兰,平和学校高中部的一名IB学生,也是一个被幸运眷顾的普通人——茫茫人海中的一个“1”。“1”的平方还是“1”,如今我收到Wellesley的offer,意外地结束了本来蓄力已久的难熬的申请季,就好像忽然被幸运女神平方了一样,可我自己知道,1的平方还是1,我还是那个我。回过头来看三年来的一切,仿佛一场昨夜的头疼,仅存隐约的痛感和梦一般的不现实。

像很多人一样学习成绩下滑过,不敢问老师问题过,跟父母吵架过,恋爱过,打游戏过,焦虑过,也为这随之而来的各种各样的问题与烦恼,因为我是一个普通人。有些人头上顶着光环,我只能抬头仰望,我知道这些人里没有我。看到自认为有所长的每一面都有更厉害的人存在,我也感到失落和迷茫。但是盲目地去追求是否有意义呢?这又是否是对自己不负责任,随波逐流的一种呢?我很普通,普通得就像天上繁星里的一颗。但即便在认识到那个并不出众的自己后,她依然发出微弱的光芒,又怎能说她没有用自己的力量去改变世界呢?

像很多人一样,我也在国内的教育体制内长大。小时候在家庭和学校教育的作用下觉得做好别人让自己做的事情足以成为别人眼中的好学生,现在想来犹如井底之蛙。我第一次作出攸关今后人生道路相关的决定就是没有顺着父母的意思读体制内的高中,而选择来到平和。

我现在无法确切知晓当初为什么做出这样的选择,但能确定的是这将是一个我无法预料的经历和一个更不确定的未来。事实证明确实是这样。

当我以为我做好读IB的准备的时候,我发现我的成绩凉透了;当我以为我可以适应IB的时候,我发现要写IA和EE了;当我以为我可以handle学业了,申请季到了……没有想到去香港考了那么多次SAT,没有想到期末总评低得不忍直视,没有想到要同时写IA、EE和复习考试,自然也像很多人一样觉得自己熬不过这段时间,但我也从来没有后悔来到这个地方。从前那种每天做卷子背书刷题的生活,想想都觉得有些不寒而栗。

当抽走了所有有趣味的生活,试图留下一个干硬的核让人生吞下去,必然让人受不了。但趣味不意味着没有压力,也不代表着能够不好好学习。对于我来说,这反而是更大的挑战。未来,我无法依靠任何人的帮助。到了那个时候,我是否能够成为能独立生活、团队合作、批判思考且有才学的人?IB,说到底也只是另一种体制,而如何从中锻炼与提升自我,也许更为重要。

像很多人一样从小学习乐器。可是偏偏选了一个到现在搬来搬去仍然费时又费力的古筝,从小学时候就开始为了各种表演自己把琴扛来扛去,着实吃力。

还记得小时候每次弹毕一曲,总能得到旁人的鼓励和掌声,唯独极少从我妈那里得到安慰。她仿佛总是不满意,总能指出我的不足之处。尽管她到现在还认不清音符,但是十几年的陪练造就了她令人称奇的音乐鉴赏能力。也正因如此,她总是难以满足,总能提出更高的要求。

我现在时常想,如果没有她这样的严格要求,我绝不可能在古筝上有如今的成就。但如果我总是需要她像喂食雏鸟一般把食物咀嚼碎后再喂给我,那我是否依然只是一个“听话”的孩子呢?我与母亲在学琴的路上走过了三个阶段:

起初是她骂我但我不知道怎么还嘴;后来是大家因意见不合而吵嘴;到如今是她服气地听着我怎样理解一段乐曲。

学琴的这些年里,听到很多人讲学过几年后来放弃了,或是为了考级加分去学习乐器,想来尽管因为它流了不知道多少汗水与泪水,自己好像没有真的产生过要放弃弹琴的想法,这是我内心一种晦涩但是长远的爱。

最初来到平和,想做一些“不大正经”但是有趣的事情,于是一个到现在都没有名字的小乐队悄悄地在高中部的地下室拨弄着琴弦。我们最爱做的事情,是丢弃谱子,即兴改编曲子,或是即兴作出一段乐曲。像是在黑暗中走路,依靠着彼此的音符。音乐的和谐带来的美感总让我觉得快乐像喷泉一样涌出来。当时也是想着,希望能以更加“我们”的方式分享民乐。未来在一个完全不同的文化的背景之下,也希望能涂抹有着中国色彩的一笔。

我们至今没有名字的民乐乐团

也像很多人一样被追问“你最喜欢的科目是什么?”“你长大以后想要干什么?”。初中的时候因为这个问题纠结了很久,深切感受到自己是一个没有方向的人。没有在某一门课上有不寻常的commitment,也没有在一门课有特别突出的表现。还曾经我跟我的导师讲自己是理科生,后来……我“真香”了。当我几乎放弃寻找答案的时候,一个谜之学科吸引了我。心理学,一个看似玄乎的学科,立马遭到了父母的三连问:真的喜欢吗?为什么喜欢?就业咋办?

在我眼里,心理学的迷人之处在于她给予解释,让人们洞悉自我,这也许也让我尝试去更加平常地、客观地看待自己。在学习的过程中,我不断地问过自己是否真的喜欢心理学。我的喜爱是否只是浮于表面,我又能从何处表现我对其的了解程度,这又是否还是一个我回避那个依然淡淡萦绕在心头的那个关于自我的问题呢?即便是现在我也觉得无从得知。但我更加坚定的是,我不会为了父母对我这个选择的质疑而去学理工科或商科,我为自己所爱而学习。上夏校时,在上课的公交车上,当坐在我旁边的中国男子在得知我想学心理学后用难以置信的语气说“啊?你跑大老远来学心理学?”的时候,我以一个白眼表达了对其狭隘视野的遗憾。

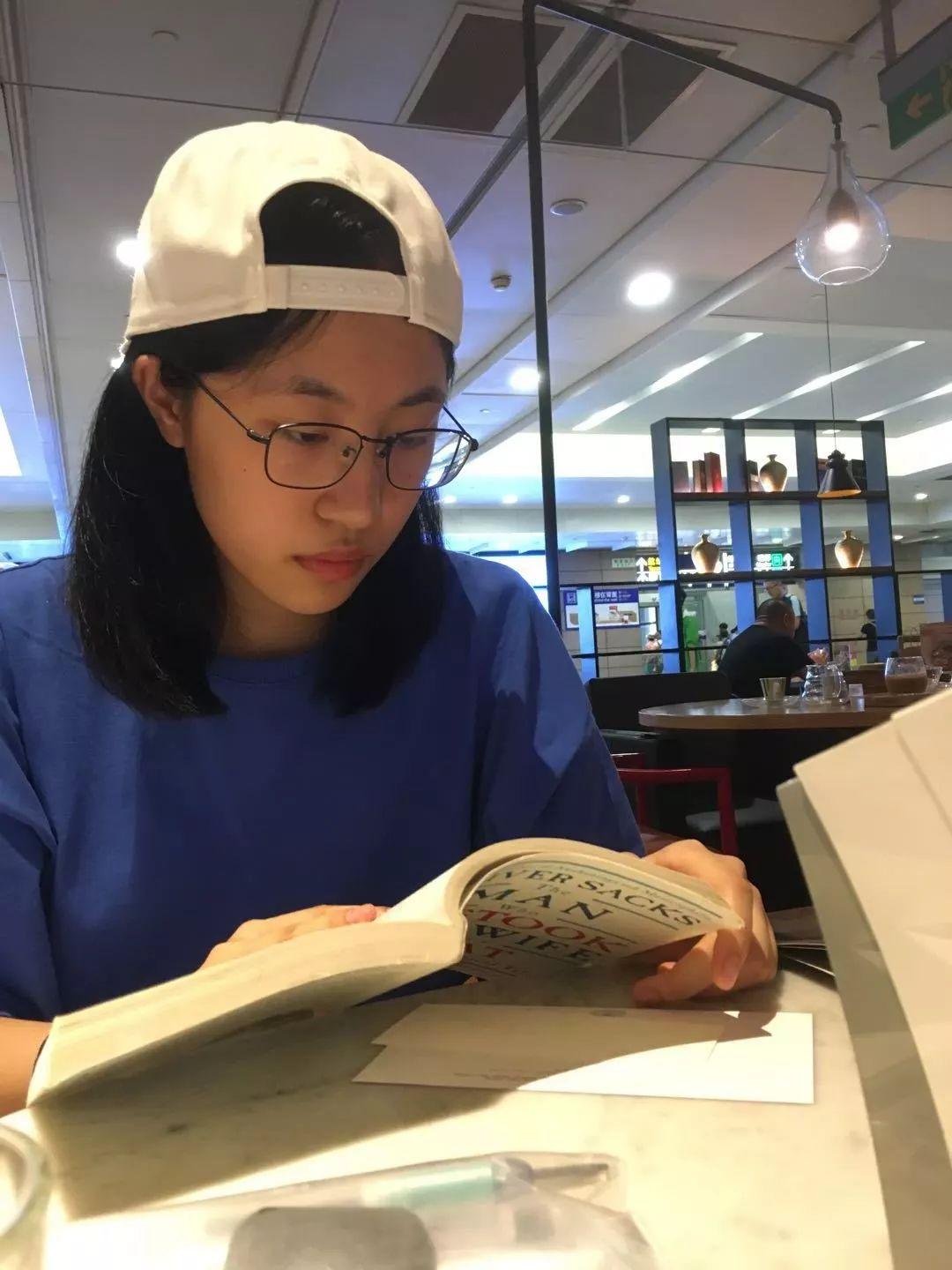

也像很多人一样买了书囤在家里不看。我非常喜欢逛书店,我妈不解,我说跟你不管买不买衣服都想逛服装店是一样的道理。家里积了很多书,以至于爸妈总是不愿意我买书。我小时候受到的教育是“不要看闲书”“等考试考完了再看书”。让我印象深刻的是暑假里我想要买哈利波特全集的后三本,爸妈偏让我把学校布置的作业和阅读书目在一定期限内完成才能买。看书仿佛成了被抛在最后的,并不重要的东西。要说爱看书,其实也不知是从何时起了,总觉得自己读的书不多。

去年年底,突发奇想想要记录自己看的书。记下读完的日期、评分、以及一些简短的感想。而这可能是今年唯一坚持下来的记录。其中记下了三十几本书和大约超过其两倍数目还在不断增长的的待读清单。在出EG的九月和开始申请季的十月里我读了十本书。在月考周努力复习,着急写早申学校的文书的时候,时常因为压力大而感到莫名的空虚。成堆的待办事项摆在眼前,却总觉得缺少了些什么,一件事情都不想做,而书填补了这些空缺。在我看来,阅读是为数不多的我要求自己要有的习惯。无疑我在阅读中是享受的,它给我独处和反思的时间。也更像是我依赖于书籍,渴望它带给我精神上的慰藉。它也提供了对于世界的不同的理解方法,理清原来一片混沌的思绪,让脑海中汹涌的水波平静下来,如明镜一般照出自己的面容。一直觉得自己比较理想主义,坐在地铁上看着所有人都低头埋在手机里,成为科技进步的洪流中的一员,而我怀旧式地拿着书在另一个世界里游荡。书并不像许多人想象的那样枯燥无味,Wellesley吸引我的其中一点就是她们24h Shakespeare(在24小时内在校园里大声朗读完莎士比亚所有剧作)的传统中以读书为乐的氛围。时代在发展的同时也带动着人的异化,功利性地为了某个目的而努力,最后得到的宽慰是否属于真正的自己?人们是否还在乎什么是真正的自我?我读到过一则幽默的格言:

苏格拉底说:To be is to do.

萨特说:To do is to be.

辛纳屈说:Do be do be do.

行动、存在、行动、存在、行动的说法也许更加现实,自我也是边行动边反思才得以不断成长。而在这个反思的过程中,书籍必不可少。它带给我的对这个世界的见解和对未来的可能性抱有的一线希望,让我踏上向着不可知的未来的道路,心存勇气。

也像很多人一样,我学习成绩下滑过,不敢问老师问题过,跟父母吵架过,恋爱过,打游戏过,焦虑过,也为这随之而来的各种各样的问题与烦恼,因为我是一个普通人。有些人头上顶着光环,我只能抬头仰望,我知道这些人里没有我。看到自认为有所长的每一面都有更厉害的人存在,我也感到失落和迷茫。但是盲目地去追求是否有意义呢?这又是否是对自己不负责任,随波逐流的一种呢?我很普通,普通得就像天上繁星里的一颗。但即便在认识到那个并不出众的自己后,她依然发出微弱的光芒,又怎能说她没有用自己的力量去改变世界呢?

沪公网安备 31010502004453号

沪公网安备 31010502004453号

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!