*奇美拉:古代希腊神话中的怪兽,拥有狮子的头颅、山羊的身躯、蟒蛇的尾巴。可以理解为“四不像”或“不切实际的梦”,代指我们能够想像但却无法实现的事。

大家好,我是20届1班的柳宇彬Billy,在ED2阶段录取了NYU的Game Design专业。在各个学科之间兜兜转转,最后选了自己从小到大最喜欢的游戏设计。

高一夏校的第七天,在高强度阅读写作不断的狂轰乱炸后,我躺在床上,满脑子只有一个想法:以后还是学游戏吧。那之后,我勉强成为“艺术生”,从零开始了为期一年零三个月的申请抢救计划。

这篇推文里,我会分享自己在专业选择上的经验,以及在高二专业180度大转弯后亡羊补牢的故事,希望能给各位还在申请的同学提供一点思路和参考。

专 业 方 向 的 选 择

“反正学什么都累 工作都不好找

不如学些自己喜欢的

好歹累得心服口服”

为什么我会选择游戏设计作为我大学本科的专业?喜欢肯定是最主要的原因,但是远远不够:喜欢的东西太多了,也很难从中做出抉择。我从初中开始就一直参加表演类的活动,到了高中又喜欢上了戏剧,然后还有对于生物历史等等等等学科的学习兴趣。我觉得专精一个学科便意味着要舍弃其他学科的热情,失去了开发自己潜能的机会,于是对于选专业这件事情产生了排斥。

高一升高二的暑假,我抱着尝试新鲜事物的心态去申请了历史的夏校。只有在真正地体验过了大学的学习生活后,我才发现,自身的很多兴趣其实并不能经受住学术研究的折磨:在理论学习和实践操作的双重压迫下,喜欢和新鲜感会逐渐变成厌烦;或者说,这份喜欢是基于成绩上的,一旦分数不佳就会影响学习热情。

在经历了选专业和选校的反复横跳之后,我才发现,自己从来没有办法欺骗自己的内心。哪怕我一直在潜移默化地说服自己,“大学不用选游戏设计专业的,选点相关的专业,游戏等研究生再说”,或者是“不一定要申NYU,不学游戏就能申点排名更高名字更响亮学校”,自己心里仍永远有一种不是滋味的感觉。以至于我在ED1被拒之后几乎没有什么情绪上的波动,甚至有点慰藉,因为这样我就又可以去学游戏设计专业了。

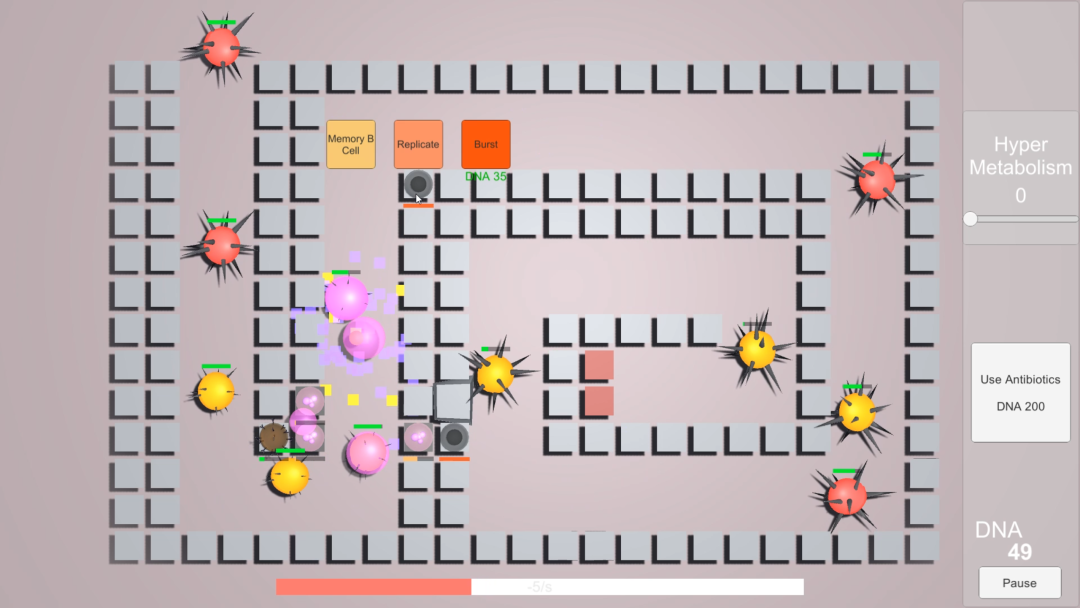

一个结合了生物知识的塔防游戏

在我作品集里用来体现我的学科多样性

“喜欢之余 我更在意学习过程

是否符合我的性格和学习习惯”

距离正式申请只剩一年的时间,我才决定去尝试把游戏设计作为我申请的方向。现在想想,除了我从小到大对于游戏的热爱之外,最终选择这一专业背后还有三个原因:

首先,游戏设计符合我什么都想要学的性格。游戏涉及的领域之广,是我这辈子也摸不着边的—编程、设计、绘画、物理、心理、商业、教育……尤其是在小工作室做游戏,很可能迫于生计要身兼数职,但是这对于我来说是一种享受,缓解了我对于专精的担忧。

其次,游戏学习的进步反馈明显。我清楚地知道自己的学习很依赖于即时反馈,如果一样东西让我很久都没有耳目一新的感觉了,我就容易失去热情。比起写作这种重视陈年累月的内在积累的技能,游戏引擎多学一天就意味着能渲染昨天做不出的画面,新学的理论知识可以马上运用到手头正在设计的游戏中。这种强烈的新鲜感和及时的反馈可以帮助我维持学习的热情,也是我主动学习课外知识的动力。

最后,游戏设计契合我遇到问题-解决问题的思维方式。作为从小学习编程和机器人培养出来的习惯,我享受遇到一个问题然后上下求索的过程,利用不断遇到的问题推动自己去学习新的知识。而后解决问题的成就感又能支持我继续走下去,形成一个良性循环。

扮演老板榨干机器人员工的 RPG小游戏

这些因素也不是我当时选择的时候就已经一清二楚的,而是在一年多的实践操练中才逐渐明朗、得以总结出来。所以如果有机会的话,希望各位学弟学妹尽早体验自己的专业,感受一下学起来的感觉是否对自己的胃口。总而言之,我认为比喜爱更重要的是它的学习过程——反问自己,这种学习模式是不是契合自己的性格,能让自己学得开心。

回过头看,曾经我觉得我很喜欢的、可以当专业的学科,最后都没经得住考验:不是在日复一日年复一年的重复劳作下变得枯燥,就是在受挫之后由爱生恨。只有游戏设计,在一年多的高强度作品集的狂轰滥炸后,还能让我时不时觉得新奇,有继续学习下去的动力。

前 期 准 备

“没时间了

挑着点重要的抢救吧”

因为定了新专业,所以又多了许多需要准备的申请工作,包括:

- 一份完整的游戏作品集

- 与游戏相关的活动

- 重新选校

- 游戏类的夏校

- 与游戏有关的选课

我自己偏向于综合大学的游戏设计专业。如果只关注有游戏专业的学校作为首选的话,考虑综合实力之后就只有NYU,CMU和USC这三个选项。并且由于游戏设计专业都在这些大学的艺术分院下,除了标化和活动还要参考我的艺术水平,录取难度对我来说比申请常规专业要大得多。所以本着给自己多留些后路的心态,除了游戏设计,我还准备了许多专业来辅助申请更多的学校,比如心理、交互、计算机等。如此一来,专业一多,要准备的东西就更多了。所以我只能有针对性地挑选,把我有限的时间利益最大化。

我当时情况是,标化考试够硬(最后有1560/116)、GPA需要再多花点时间(高一的GPA自由落体,直到高二才爬上来)、课内活动比较多(在很多社团间游走,兼ASB艺术部部长)、课外活动很杂乱、奖项很少、完全没有美术经历。权衡利弊后,我最终决定在高二战略性放弃活动,花大部分精力在作品集和GPA上。

游戏专业毕竟划分在艺术院校之下,作品集才是大学判断我的水平与潜力的重要标准。我需要在这一年的时间里扬长平短,在疯狂补美术的基本功的同时找到自己的长处并且好好培养。暑假也没有选择美本的夏校,而是参加了一个动画的夏令营集训。过程很累,需要我长时间地去锻炼之前从未接触过的技能。每天除了睡觉吃饭就是各种画画:盲画、沙画、速写,以及分镜,但至少做的是我喜欢的东西,所以也心甘情愿。去参加集训的,有像我这样的初学者,但是大部分都是从小就开始画画,以后准备申请动画专业的高中生和大学生。把自己扔在一群比自己优秀得多的同龄人里让我意识到自己与最优秀的人之间的差距还有很多很多,但是在和大家交流的过程,也因为有很多像我一样坚持自己喜欢的东西而努力的人,而进一步坚定了决心。

在履历的积累上,我个人经验是——只要不浪费时间、不抱着“车到山前必有路”的侥幸心理,拓宽自己的视野,认真地对待每一次尝试,一定可以获得很多对个人成长和申请都有帮助的经历。

印象中的高二就在一天天的作品集里过去了,GPA也在稳步上升,社团活动和ASB也没少积累经验,一切都是暴风雨前的平静。

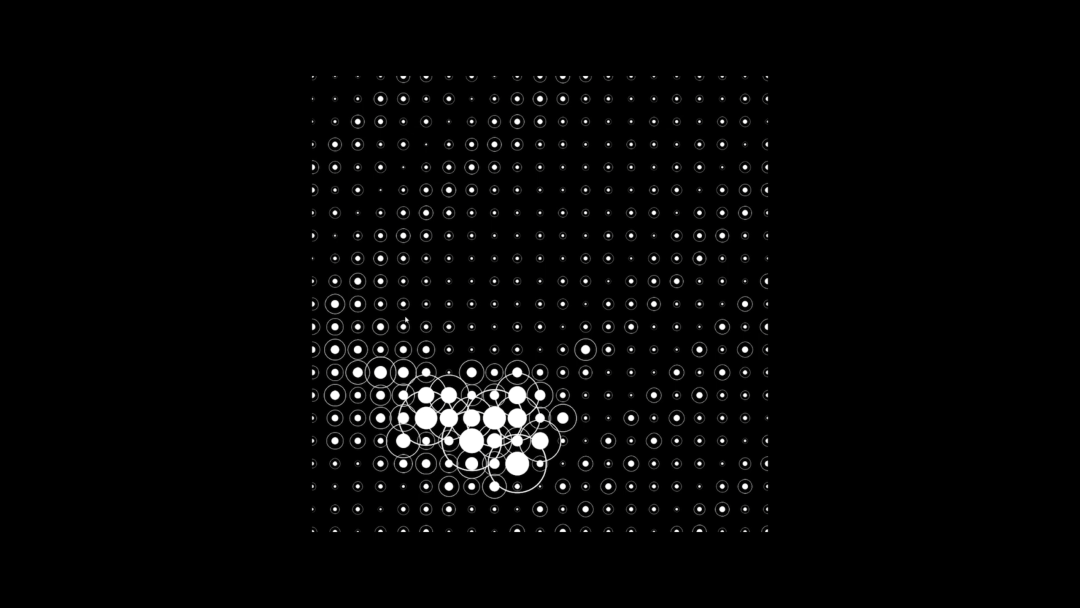

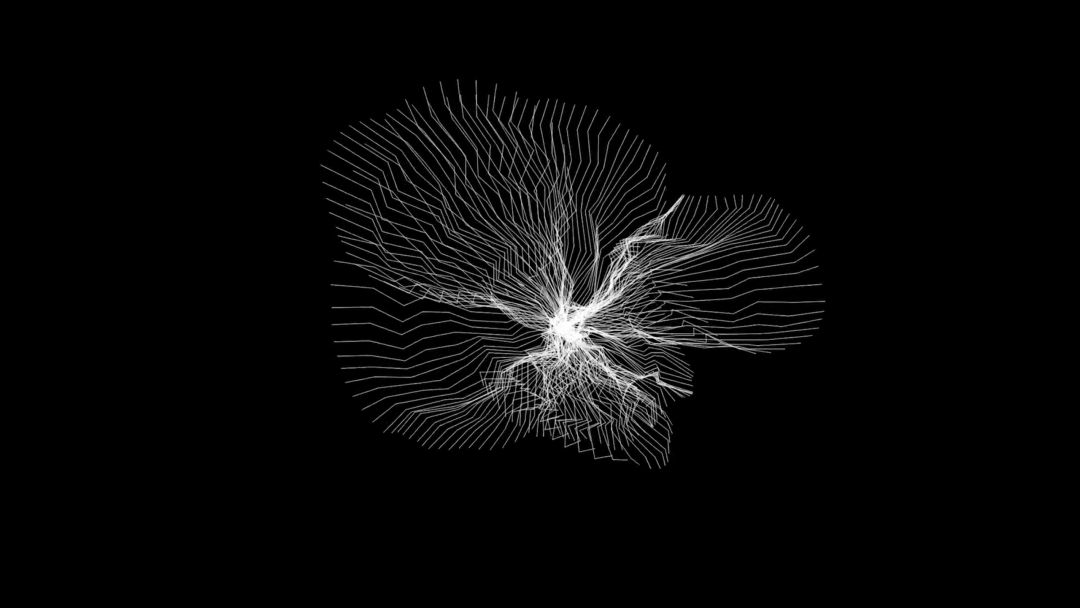

interactive creative coding

高 三 主 战 场

“想办法把自己「推」出去”

“Colleges want a well-rounded class, not well-rounded students.”

这句话,请务必刻在DNA里。

虽然已经听到耳朵生茧了,但是对于我这种泛而不精的人来说,依旧宛如醍醐灌顶。我的活动和作品集覆盖面都极其广,很难让人一眼就看出来我是一个怎样的人以及我的特长是什么。当我意识到这一点时,已经没有给我做新活动的机会了,所以我只能靠妥善利用我现有的材料亡羊补牢。雪上加霜的是,我为了专心准备作品集,所以在文书这方面起步得也比周围的人晚。面对着一堆杂乱无章的材料,我需要绞尽脑汁去想它们能体现我的什么特色。

其实这个过程就是老师们常说的,“申请是一个了解自己的机会”。我重新审视了我高一和高二所有做过的事情,想要从一团乱麻中理出几条线索来:我把CTB做过的心理健康app和人机交互以及社会影响放在一起,把我做为小队队长、创立社团以及ASB作为领导力的体现,把戏剧、电影和音乐放在一起看作是表演和心理等等……结合我对于游戏制作的了解,我把自己兴趣的多样性和领导力结合在一起,再加上自己留学生的身份,将自己定位成一个团队中粘合剂的角色,能够听取和理解来自不同背景、有着不同分工的成员的感受,帮助团队整体完成目标。

这些乍一看好像都是我拉郎配强凑起来的,其实是深思熟虑和几个月后得出的结论。因为当初选择活动的时候都是随着性子来的,喜欢什么就参加什么,想怎么做就怎么做,所以这份看似杂乱的活动列表恰好反映了我最真实的性格和喜好,只是需要沉淀和过滤一下才能提炼出来。

“一切都要为中心服务”

忍痛割肉有时候是必要的。我在准备作品集的时候,做了各式各样的作品,包括游戏、动画分镜、角色设计、场景设计、沙画、3D建模等。然而,除了少部分学校允许你把这十来样作品全部上传,绝大部分非专门的艺术院校都需要申请者把这么多东西压缩到一个2MB以内的简历里(虽然我在简历里的每个项目都附了链接,但是数据显示我申的十来所大学一个都没有点)。

这种时候,就一定要对自己的人设有清楚的认知,学会把招生官的注意力全部转移到高光。即使是想要表明自己多才多艺、基础扎实,也要点到为止。我深知自己的美术造诣惨不忍睹,所以着重展示了对于玩法的理解和个人的领导力学习力上。

乱涂涂的沙画作品

“一些关于NYU的题外话”

在申请的时候,周围人似乎都觉得我的成绩申请NYU绝对没问题,就当是对我的夸奖吧。虽然说得到了肯定很欣慰,但更多的反而是让别人失望的压力,毕竟在我心中,作为半路出家的艺术生,能进NYU游戏设计专业的概率简直小到离谱。

出结果的时候是凌晨五点,紧张得一晚上没睡。NYU的录取信还特别简朴,什么特效和图片都没有,让我反反复复看了三行之后才确认自己没被拒。

一式两份的录取通知书

最后分享一下为什么会选择NYU Tisch吧。可能在很多人看来,NYU就是一所中规中矩的学校——综合性大学,招生很多,地处纽约,开放式校园,不申白不申。在我看来,NYU有这么几个点特别吸引我:

首先,是大城市带来的实习和工作机会,对于游戏这种产业集中在大城市的专业来说,尤为珍贵;

其次,是Tisch在游戏专业上的领先地位——NYU Game Center已经跳出了学校的范畴,是纽约游戏开发者的聚集地,教职员工也都有在行业中摸爬滚打的经历,甚至里面的有好几位独立游戏制作人的游戏我都玩过。NYU与游戏行业的紧密联系可以让我更早地接触到游戏产业,有更多的机会去结识人脉。

最后,也是最重要的一点,是NYU冷淡近乎冷漠的校风所带来的自由。没有人会管其他人做什么,因为大家都太忙了。对于我这种不想被拉去看橄榄球赛,不想太强调自己去哪里上学的人来说,别人看来的缺点也变成优点了。

在 NYU访校时拍的拍立得

摸过它的人都进了

总|结

我觉得我在专业选择上属于浪子回头,即使性格很倔强不想要妥协于一个领域,也算找到了能够让我发挥的游乐场。比起目的地我更在意路上的风景,不管几十年后的我有没有达到现在或将来的人生目标,我也能拍胸脯保证我一定会过得很开心满足。

我已经忘了写文书准备作品集的时候是什么感觉了——印象里好像很累——所以如果到时候你也觉得很累,就咬咬牙坚持一下吧,反正很快就会忘记的。申请季乃至人生都一定会有很多至暗的时刻,好像觉得日子没有盼头了,所以要有一个能让自己放宽心态的慰藉和不断前进的动力。我幻想着进大学之后能够天天学跟游戏有关的知识,创作跟游戏相关的内容,一切现在的努力都是为了日后的人生规划。这也是为什么我强烈推荐学一个自己会长久喜欢的专业,毕竟,谁不喜欢一个看不见摸不着但是又能让你魂牵梦绕的窈窕淑女呢?

等到数十年后,无论我在这条路上究竟见证了多少风景、收获了多少成功与失败,一定都会感谢当年的我选择放手一搏,把自己推上这条寄托精神世界的路。

文|Billy

图|Billy

排|Ray

审|Ray

沪公网安备 31010502004453号

沪公网安备 31010502004453号

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!