学生篇

IB文学

导语

11年级选择了IB中文语言与文学的学生,在疫情暴发时,都不约而同地想到了上学期学的《切尔诺贝利之春》,他们用OPVL分析法浅谈疫情下的新闻媒体。而12年级的学生则联想到了鲁迅的《狂人日记》和IB英文B的《The Birds》。

OPVL分析法

OPVL分析法是从观点 Opinion、视角 Perspective、价值 Value 和局限 Limitation 四个方面来分析文本,探究不同的文化和身份认同对作品带来的影响。

切尔诺贝利事件与新冠疫情

11F 张欣睿

新冠病毒当头,各媒体平台成为蜗居在家的我们获取疫情信息的重要渠道。我们感谢他们及时负责的信息传播,却也为部分媒体瞒报错报所导致的严重后果悲痛欲绝。近几个月,我在朋友圈中看到众多中文语言与文学学子的感叹:“上学期分析的《切尔诺贝利之春》真真切切地发生在如今的中国了。”

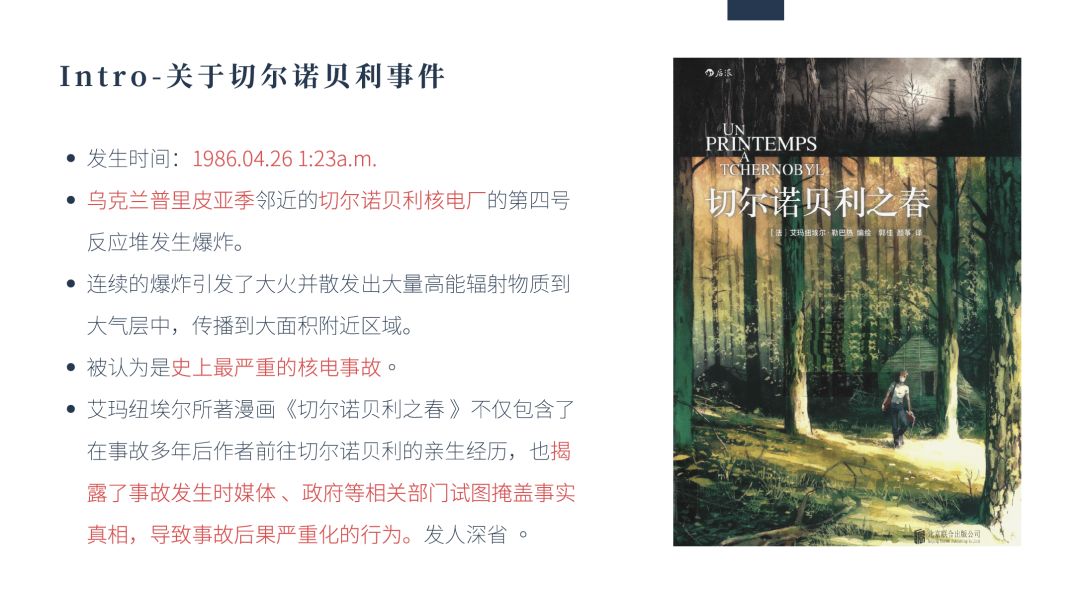

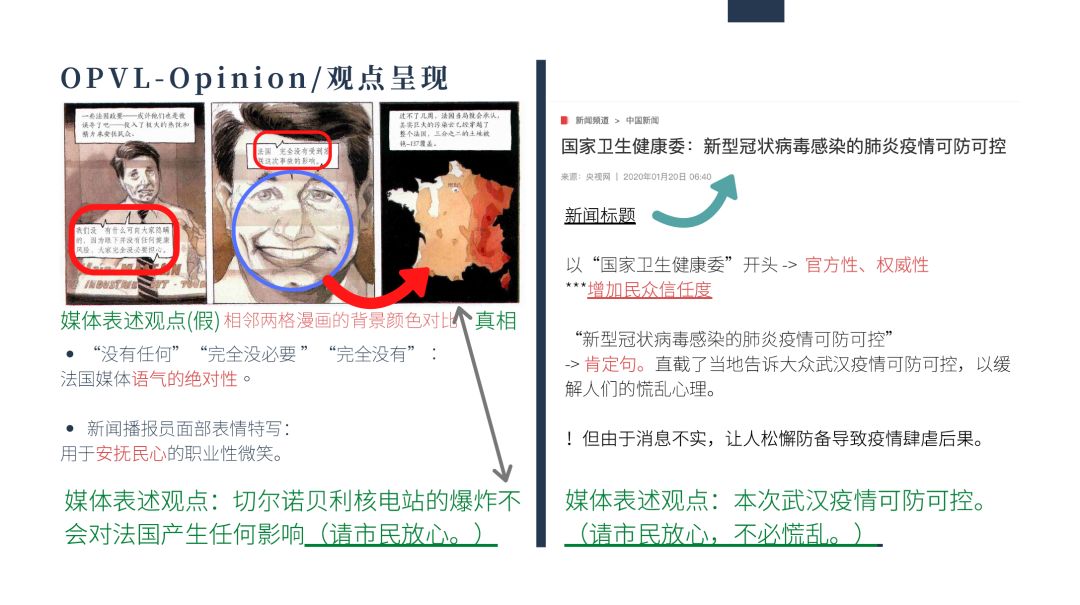

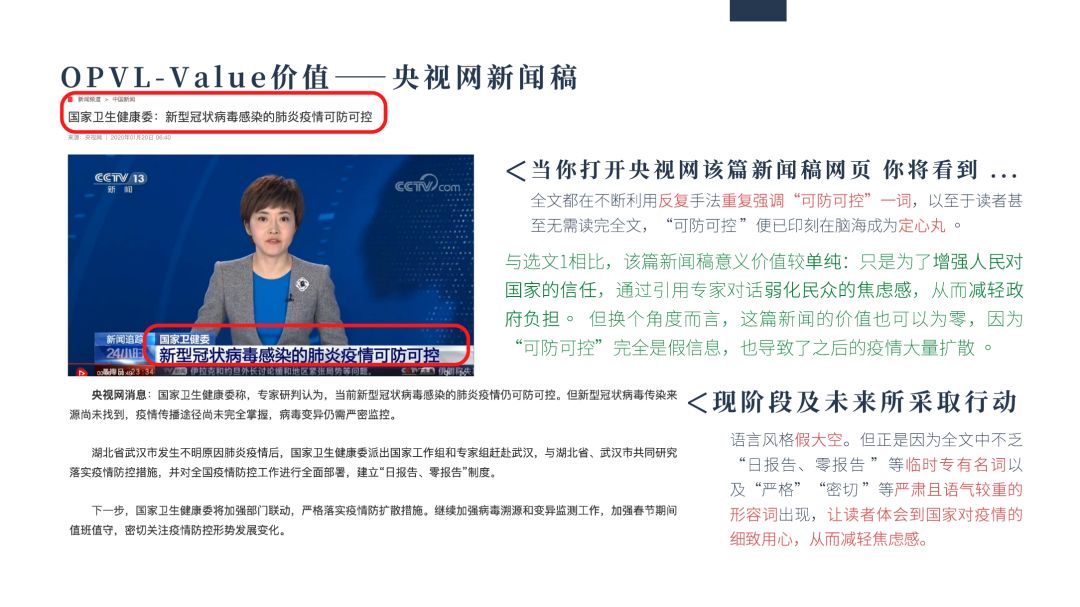

通过运用在语言与文学课上所学到的知识进行探究,我们发现漫画中所刻画的法国媒体从OPVL (观点、视角、价值、局限) 四个方面与本次疫情中我国媒体的报导存在共性。在此我将用漫画文本与央视网在2020.01.20发布的《国家卫生健康委:新型冠状病毒感染的肺炎疫情可防可控》新闻稿进行文本观点与价值两方面的粗略比较分析:

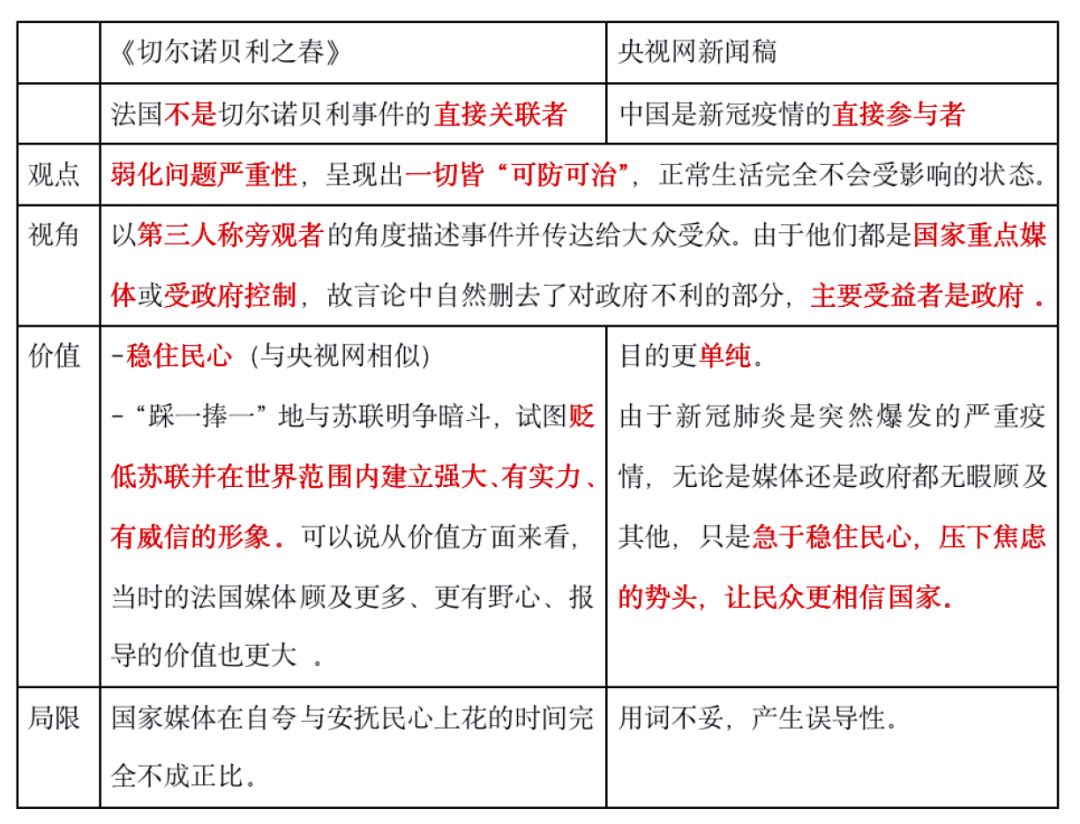

如果思绪混乱,不妨来看一下整理表格:我们可以更清晰地了解切尔诺贝利事件发生时的法国媒体与新冠疫情下中国媒体进行报导时的异同点:

了解不同媒体报导的目的也更便于我们在大数据时代进行批量信息筛选。面对现实生活中铺天盖地的疫情报导,我们应该信谁、信多少成为至关重要的问题。这也正是语言的奇妙之处。无论是中文还是英文语言与文学学科,我的两个老师都曾提到过:语言是世界上最性感的东西,当它作为交流工具的时候,我们所用的一字一句都决定着整个语境的含义。当我们将课堂上所学知识运用到现实,逐个“识破”媒体的巧妙用词,错解误解的情况便不会存在,“该不该予以信任”的问题也就一目了然。

《切尔诺贝利之春》VS《抗争少女日记》

11E 张诗语

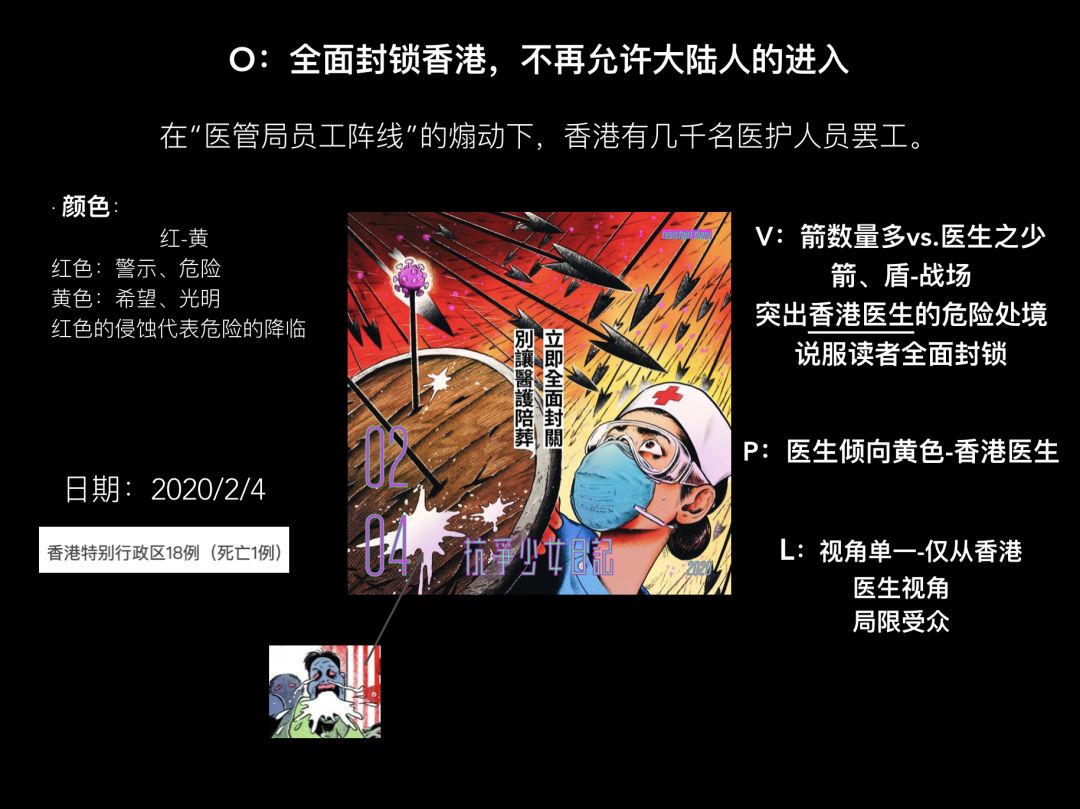

1986年发生于乌克兰切尔诺贝利核事故,与2019年末至今始于中国武汉的新型冠状病毒肺炎事件都被各式的语言文本所记录。对此我选择了香港漫画家门小雷在Instagram上发布的《抗争少女日记》与课上学习过的法国漫画家艾玛纽埃尔的《切尔诺贝利之春》进行比较,聚焦于全球性问题“艺术创造力与想象力”,探究艺术在社会中的功能价值与影响,并分析两场跨越时间和空间的灾难是如何被创作者们记录的。

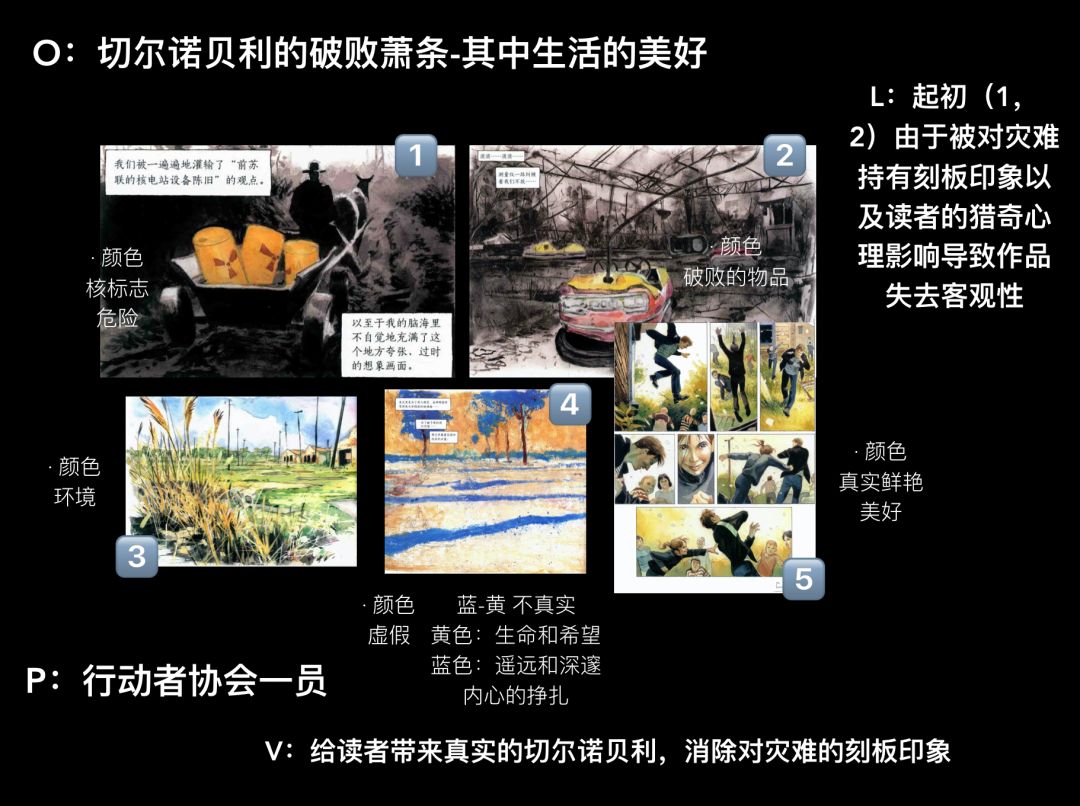

在《切尔诺贝利之春》中,作者作为行动者协会的一员前往切尔诺贝利记录灾难后的场景。起初他只关注于灾难过后的破败萧条,画面大多是黑白色,偶尔用警示的红黄二色突出核辐射标志和破败的物品,颇具压抑之感。然而,在切尔诺贝利生活数日后,他惊喜地发现了危险背后生活的美好,尽管其中有着对于美好景象的质疑和内心的矛盾,作者最后的作品还是用鲜艳的颜色展现出了真实性和客观性。

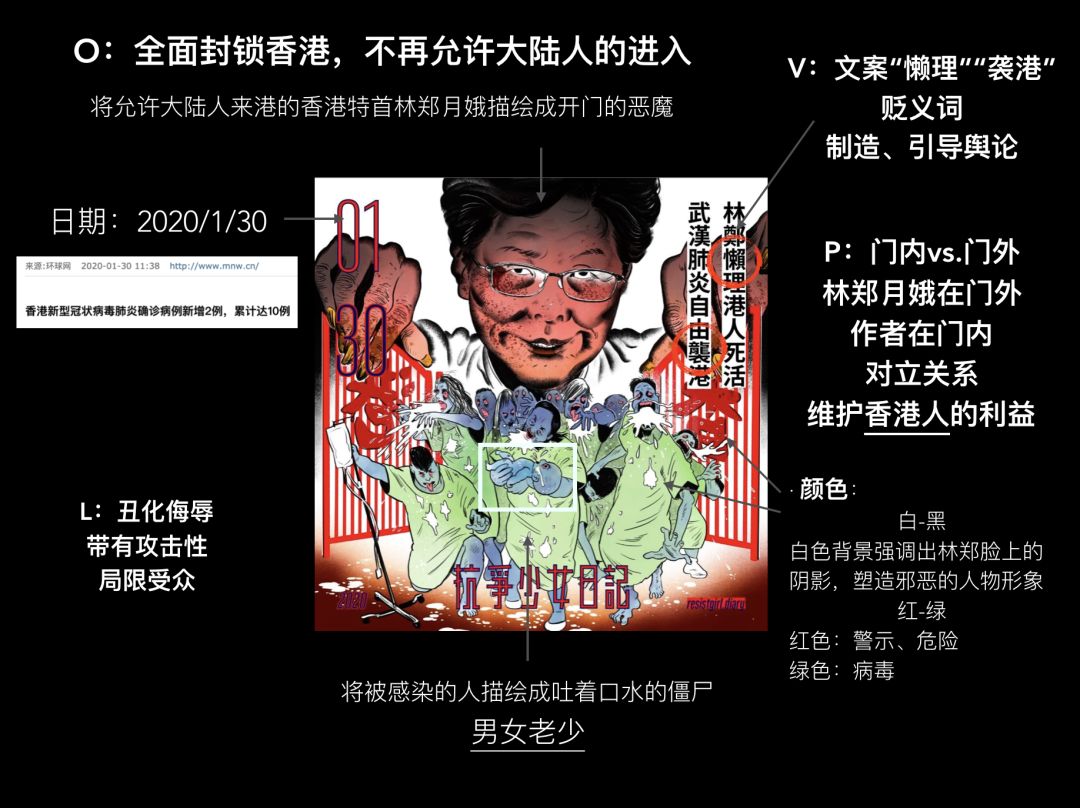

在门小雷的笔下,受苦受难的肺炎患者成了吐着口水生化丧尸,把林郑月娥视作恶魔;在香港医护罢工时,她提出全面封锁香港,不让医护人员“送死”。

艾玛纽埃尔在《切尔诺贝利之春》中从破败到美好的观点转变,证明了作品在向人们展现切尔诺贝利真实的一面,和消除人们心中对灾难满地狼藉,鲜血遍野,颓废沦丧的刻板印象的价值。而门小雷的作品,则怀揣着歧视丑化同胞、曲解社会真相之心,其作品的“价值”仅在于引导舆论保全部分人的利益。

创作者的才华和人格不应该被分开看待。单从画画来看门小雷确实风格独特,天赋异禀,但是在全世界饱受疫情带来的痛苦时,她反用漫画的形式讽刺蔑视人性,把自私的一面暴露无遗。

“自由不是艺术家的特权,良知却是所有人的底线。”

正如日本漫画大师手冢治虫在《漫画的作法》里提到:

不能拿战争或是灾难的牺牲者开玩笑

2

不能对某些特定的职业表现出轻蔑

3

不能拿民族、国民或大众开玩笑

我想,比起表达自己的立场,作为一个创作者,更重要的是时刻保持人性的警醒,反映真实社会,而不是在自己的标准下闭门造车。

这次疫情就像一面镜子,照出那些挺身而出的英雄的同时,也照出毫无底线的虚伪者。

《狂人日记》与李文亮之死

12F 戴思飏

2020年2月7日李文亮抢救无效,不幸身亡。作为这次新冠肺炎的吹哨人,在疫情尚未被社会关注时,李文亮所发布的事实,被人们当作谣言,李文亮之后接受了警察局的审讯。当疫情不断地扩散,并且涉及到更多的人时,人们才确信他所发布的消息并不是谣言。然而,李文亮签下的那一张受训书却成为了永久的事实。我不知道他当时的心情是怎么样的,也许是无奈、无助、愤懑? 抱着这些心情,在疫情爆发后他仍然坚持在第一线。

对于李文亮的死亡,我看到人们的态度多分为两种。第一种,希望国家重视这个吹哨人的逝去。要求将他的葬礼以最高形式举行。这些人的想法大多数是希望给这个年轻人带去晚来的重视、信任与尊重。这样的想法也是可以理解的,但是我觉得是远远不够的。

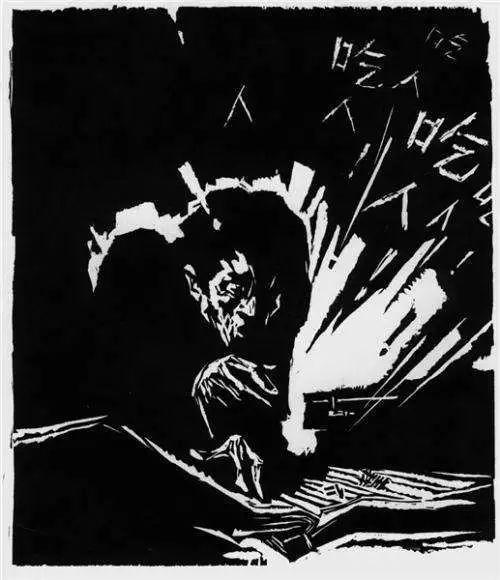

第二种人们开始反思李文亮死亡背后的原因。在那一天,无论是朋友圈还是微博上,都铺天盖地的出现了网友们引用鲁迅的狂人日记的句子。“我翻开历史一查,这历史没有年代, 歪歪斜斜的每页上都写着仁义道德几个字,我仔细看了半夜才从字缝里看出来, 满本都写着两个字是吃人”,“有了四千年吃人履历的我。”

《狂人日记》刚好是我在语言与文学HL的文学部分所学习的作品,我知道网友们引用这些话的意思,是认为李文亮这样的吹哨人牺牲于上位者的不重视,热切希望社会反思这个事件,让悲剧不再重演。然而在学习过程中,我知道 “暴露家族制度和礼教的弊害”只是全文鲁迅想表达的第一层主题。“我自己被人吃了, 可任然是吃人的人的兄弟”,“我未必无意之中不吃了,我妹子的几片肉,现在也轮到我自己了。”这些句子其实才是鲁迅想表达的第二层意思,光光意识到礼教的吃人是不够的。狂人知道,自己也成为了促成这吃人礼教的一分子。

相比于第一种人的反应,第二种的人明显是上一个境界了,但是这是否足够呢?我们的思想应该停止在第二种人的思想上吗?我们应该做些什么吗?我们还应该想些什么吗?

“没有吃过人的孩子,或者还有? 救救孩子......”

总结

一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特,IB语言与文学教会了同学们如何批判性、反思性、多样性地研究广泛的文学类型及非文学类型,鼓励大家欣赏文学艺术、理解文学的本质、文学与社会的联系。

沪公网安备 31010502004453号

沪公网安备 31010502004453号

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!