浩瀚世界间,以数学作桥

本期学子小像

“探索于数字和生活之中,尝试,坚持,反思,塑造全新的自我。”

余怡帆,市北理科班考入世外高中DP,录取美国的乔治亚理工学院、南加州大学、科尔比学院,英国的帝国理工学院、伦敦大学学院等大学,数学专业。

“永无止境的前沿科学探索路上,一位怀揣梦想、仰望星空的数据拟合官。”

胡润芃,世外初中境内课程升入世外高中DP,录取美国的加州大学洛杉矶分校,纽约大学,威廉玛丽学院,英国的帝国理工学院、伦敦大学学院等大学,宇宙学、天体物理专业。

余怡帆

胡润芃

结缘数学

从数学到数学;从物理到数学

最开始,数学这个概念对余怡帆来说是模糊的。小学时期他抱着玩一玩的心态初次参加比赛,结果顺利入围,而后开始持续接触数学竞赛。当时他并未多想,只是因为每次的小小胜利增强了信心,因比赛中的出彩表现,后来与市北初中理科班结缘,从此踏上一段高强度的训练之路。

在理科班日复一日的钻研使得学习数学成为一种习惯——然而,余怡帆也担心,这可能是自己在理科环境中的“随大流”?他保持对人文学科的“左顾右盼”,保持对数学以外的领域的好奇。所以,当余怡帆决定在大学本科阶段出国求学、选择了世外国际高中之后,他开启了一段自我探索之路。

未来的自己,究竟更适合做什么?有人坚定地谈起理想与抱负,一往无前;有人立足当下寻找方向,在日常生活的平凡点滴中寻觅关于未来的蛛丝马迹。余怡帆属于后者。看清自己对数学的真实情感,是十年级时的某些契机。每日来往学校的地铁路程很长,利用这些时间学习微积分或线性代数的网课,让他心里感觉安稳满足;加入数学社后,遇到了一群因兴趣相聚的伙伴,和大家共同做题研究、共同“爆肝”熬夜、共同“玩数学”,令他感到舒心快乐。他记得某次建模比赛前夕,密集的头脑风暴下竟写满了30张草稿纸,学数学从“独乐数”到“众乐数”的过程中,激情进一步迸发。随着他报名竞选数学社社长,余怡帆确信了数学是他发自内心追求的方向。过去许多年的积淀使数学早已融入他的生活,变得像“吃饭喝水”一样平常,然而选择它不仅是因为习惯它。沉浸数学的心安与归属感带给他无限能量,也让他心中的前路一天比一天明晰。

数学社:一群志同道合的“数学人”

如果说余怡帆与数学结缘是“从数学到数学”,那么胡润芃则是“从物理到数学”。

对宇宙与天体物理的好奇,源于胡润芃所接触的文学作品和科幻影视作品。《星际迷航》、《星战》中的故事跌宕起伏,还包含了大量新颖的科学概念,如曲率驱动、星际航行所需要的非工质引擎等等,胡润芃始终为之着迷,时常问父亲与老师各种问题:从小时候的“大爆炸之前是什么”、“地外是否存在智慧生命”,到后来的“为什么光速是速度上限”、“以工质推进的方式进行星际航行是否可行”——对未来的大胆企盼、对前沿知识的渴求随着时间的推移愈燃愈烈,促动他自己去搜索答案,甚至阅读高深的科研著作如钱学森的《星际航行概论》和黄润乾的《恒星物理》。

胡润芃总爱把自己的目光投向浩瀚宇宙,而从宇宙的尺度去回看我们的星球,不禁感叹我们的母星文明的确还没有达到繁荣的状态,更无法冲破星系的桎梏,把智慧的灵光散播到整个宇宙。科学家把耗尽一生心血的成果留给下一代,如同接力一般,虽不知尽头在何处,胡润芃却梦想将自己也置身于这一条探索之路上。

然而,路漫漫其修远兮!胡润芃深知上下求索的艰辛,他通过切身体验大学生做科研项目——研究“激变双星的角动量损失机制与演化”——的日常,感受到了数学与物理方法在科研过程中的作用。在天体物理科研必具的基础能力——数学方面,他对自己有着一以贯之的严格要求,到11年级,下决心在竞赛上投入更多精力,AMC12、AIME、CEMC、澳大利亚数学竞赛等一项也没有落下,最终获奖连连。以努力换来的数学竞赛成果不仅意味着实实在在的学术积累,还让他有信心朝着自己热爱的天体物理方向继续前行。

数学竞赛获奖合照

数学精神

为连接每一座孤岛;为不同文化的交融

作为“久经沙场”的选手,余怡帆幽默地用“自闭”一词形容数学竞赛的普遍状况。他敏锐地注意到,受限于竞赛以个人为单位的形式,参赛者们往往失去了交流思想、增进感情的机会。可他始终钟爱那些思维火花激烈碰撞的时刻。所以高中阶段的他不断尝试强化彼此的连结,让每个数学爱好者感受到“自己不是一座孤岛”,而是归属一个富有活力、温暖坚定的数学大家庭。

余怡帆在十年级加入了M&M数学建模社,而后慢慢发现身边人爱好数学的理由是多种多样的。他便提出要让曾经的数学拓展研习社“复活”,最后和王启鹏学长一起将数学拓展研习社与建模社合并,成立了WFLA数学社。WFLA数学社一周活动两次,侧重点分别在建模和其他数学理论知识的学习上。他又在原先竞赛知识的基础上增加了更富趣味性的——诸如微积分的创建史——等话题。创新总是耗时的,但他乐于付出,力图展现数学本身的魅力,制造乐趣吸引更多爱好者加入,将“math community”发扬光大。

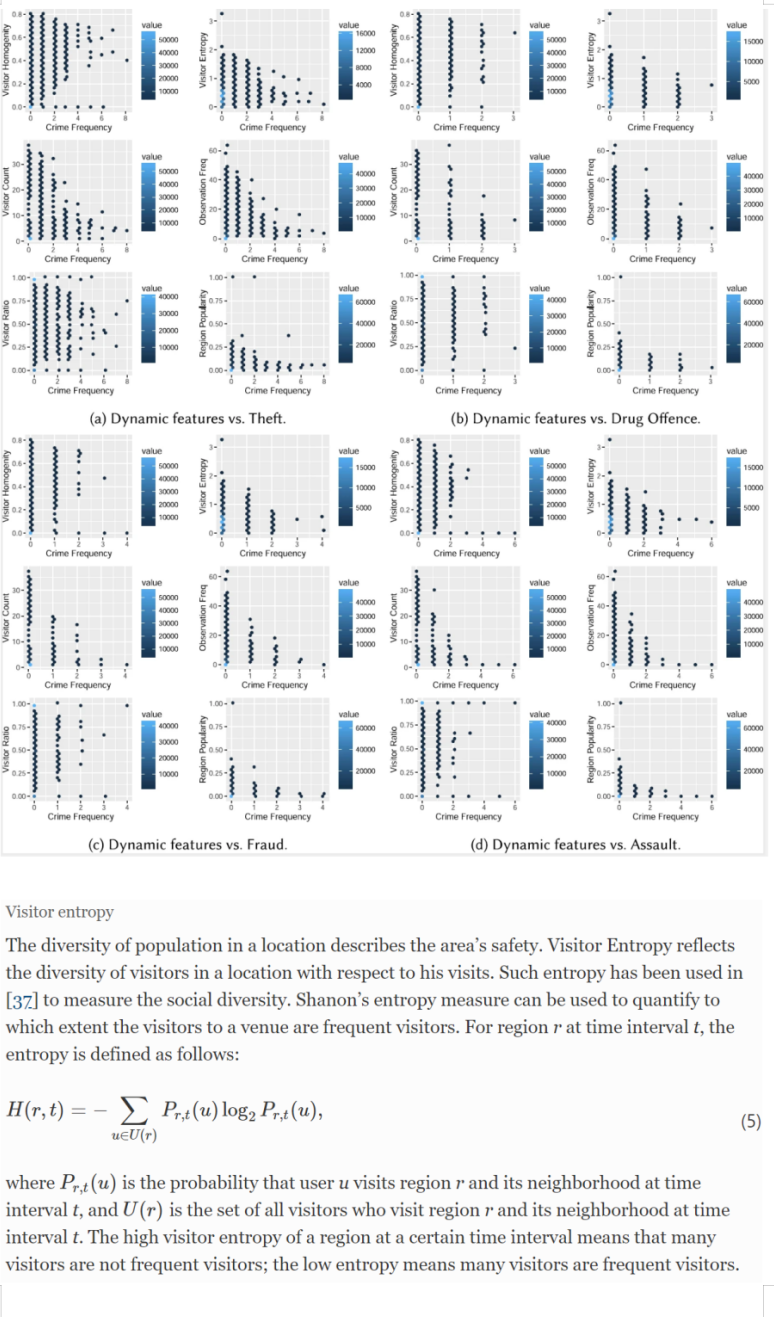

数学建模社的同学们

十一年级寒假,余怡帆带领社团与平和高中数学社合作,创办了第一届上海高中生数学建模论坛。与十年级时上海高中联盟首届高数研讨会的经历不同,这次他不再是协助者,而是全心投入的主导者。余怡帆坦言当时并无太多经验,整个过程对他是不小的挑战。然而秉持着一以贯之的信念,他用尽心思把论坛办到最好:数学社规模小,没有人脉基础,他便拜托学生会微信进行推广,又点对点联系其他学校的数学社扩大宣传;他与平和数学社成员频频连麦讨论,一群“理科头脑”的伙伴费尽心思共同策划、设计海报;数学社还把仅有的资金贡献出来购买饮料,为了用“肥宅快乐水”让大家在讨论数学时也享受到纯粹的快乐……满腔的热忱吸引了来自十所不同的初高中的几十位报名者,论坛成为了大家畅所欲言、结交新知宝贵机会,“math community”从校内延展到了校外。

第一届上海高中生数学建模论坛合影

余怡帆在夏校HCSSiM(Hampshire College Summer Study in Mathematics)中再一次感受到数学可以成为人与人之间交流的桥梁。这个为期六周的数学营并非专攻竞赛,而是为拓展学生的数学知识,具体内容包括抽象代数、信息论等。44名学生里只有2名来自中国,然而国籍文化差异没有造成困扰。无论是在课堂上还是餐桌上,各国同学都能平等顺畅地交流;大家汇聚于此,以纯粹的心境欣赏数学的美丽。这与余怡帆在校内社团中的理念不谋而合。夏校结束之际,他和同学以网站的形式成立了International STEM Club,希望将跨越国界合作交流的数学精神延续下去。

回看高中阶段的种种经历,余怡帆很高兴自己为和而不同的“math community”贡献了力量。从人际到校际,再到国际,“数学就像纽带一样把大家连接在一起,”他感慨地说。

而胡润芃的经历诠释了“math community”的另一番解读。

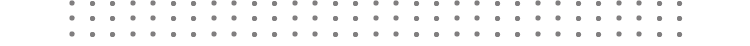

为了强化自己在数学与数据分析方面的能力,胡润芃参加了哥伦比亚大学的大数据分析、机械学习和人工智能项目。项目研究分小组进行,他们组选择的研究方向是纽约市犯罪种类与犯罪发生率大数据模拟。组内来自不同国度的同学,起先交流起来十分费力——并不是语言上的障碍,而是思考方式的不同,导致了各自以截然不同的切入口看待问题,项目中期报告写得混乱零散。大家在选择数学方法上的分歧,一定程度上反映了某种文化的固有思维习惯。幸运的是,大家最后静下心来倾听彼此,敞开心扉的交流终于将多元文化的对立变成了有机结合。

项目到了最后的阶段就像是一个互相补足的过程,在充分沟通、统一思路的基础上,每人认领自己擅长领域的工作,产出了一份高质量的结题报告。国界和文化差异可以令数学研究混乱不堪、停滞不前,但也有潜力成为推动数学研究的能量,关键在于以何种心态对待它。黑板上的数学公式也许随着时间会被淡忘,然而胡润芃感到和各国伙伴磨合的研究过程会令他很久以后都受益良多。

同样有意思的是,夏校项目的选题极具现实意义。他们结合纽约市政府网站官方报告,以数据模型分割预测纽约市不同地区的犯罪种类和犯罪发生概率。最终,导师帮助他们把这份报告通过哥伦比亚大学递交给了纽约市警察局,作为出警参考和巡逻建议。数学之美,不仅在于它让参与者看到跨国交流的奇妙效果,还在乎它在社会各个领域的应用价值。数学分析领域涉及的研究内容总是和我们的生活紧密相连,社会贡献与人文关怀尽显其中。

多元兴趣

纸笔间哲思洋溢;球场上拼搏不息

很少有人会给余怡帆贴上“理工男”的标签;这与他始终葆有人文爱好相关。初中时的他读到冯友兰的《中国哲学史》,初涉哲学领域,若有所思。兴趣驱使他参加了哲学班,开始和老师探讨苏格拉底、柏拉图、康德等等。当他第一次了解到笛卡尔的“我思故我在”,他发自内心惊叹“太酷了”!从此,这些令他着迷的思考不知不觉中融入了他的生活。平日里心生感触时,他会拿起笔把反思写下来,以文字的形式记录成长各个阶段看取世界的眼光。到了高中,他更深刻领悟到文学作品和生活哲思是不可分割的。他写的文学评论作业时时蕴含独特的人生感悟,情感充沛动人。

此外,他将对理科的探索从数学拓宽,不惧挑战物理化学竞赛,斩获金银奖项;他练习口琴,沉浸并享受过程中心灵的宁静;同时他也喜欢听金属音乐,细品歌曲背后的深意……余怡帆一直相信“Everything worths a try”,保持开放自由的心态面对生活的各种可能性。

比起余怡帆,胡润芃更爱好运动。他对足球的热爱,身边同学无人不知。他从六年级开始接触足球,痴迷于最爱的球队巴萨;除了关注赛事,他常常参加球赛和足球活动,从七八年级校内的比赛,到高中随校队参加上海市的高中生足球联赛,再有大别山支教期间设计的公益足球课程,胡润芃在近几年间投入了无数热情在足球活动上。十一年级担任足球社副社长,由心而生的热爱足球的热情从来未被繁重的学业冲淡过。反过来,足球和足球社也塑造了现在的他:他不仅结交到了非常棒的队友,还发现足球带给了他终生受益的个人品质,包括训练中和赛场上的领导力,赛时逆风局下的抗压能力和不服输的精神,以及队员们之间的相互信任、鼓励、督促、沟通的合作能力。

来路感怀

曙光来临前百击不懈;放眼全局不拘于末节

和不少同学一样,SAT曾是两人在学习道路上的拦路虎。申请季11月飞赴夏威夷,几乎应该是余怡帆的最后一搏了,然而走出考场的时刻他心灰意冷:这次又砸了。海水反射的阳光如此刺目,让他难以分辨前路。

夏威夷的海

12月,是否在申请季极度忙碌的时段绝地拼搏?内心无数次拉锯战难解难分,最终还是顶着重压披挂上阵,背水一战。这时候,他明白了,他与其是为分数而战,不如说是为了给自己一个证明。胡润芃也有类似的经历,分数迟迟不达标,时间越推移,压力越沉重。然而,求学路上,谁不曾吃重呢?虽然“压力山大”,也要发扬“愚公移山”的精神。也许是老天不负努力的人,他们都在最后一刻,取得了理想的成绩。

回看自己的学习之路,余怡帆感叹,自己从以为“人和人的区别大约限于卷子上错了几道题”,到真正寻找属于自己的生命意义;身边同学的各色爱好无不令他感叹于生活多样性之美好,激励着他涉足一些新的领域。此外,身为Techomedia社团的一员,当他看到往届同学操办的极具影响力的创客马拉松,感受到高中生的潜力可以如此无限量,他努力将自己能力所及的边界往外推一点、再推一点。当边际越推越宽,人生的风景愈加美好。

余怡帆很想对学弟学妹说:“能阻挡翱翔的雄鹰的,只有他的心和地平线。”正是这句看似old style的话,常常把他从短暂的迷茫中拉出,令他鼓起勇气一往无前。他希望这句话亦能成为更多人在申请季渡过难关的精神支柱。

与同学们一起做科学项目

胡润芃很感谢世外热情而专业的老师们所创造的高包容度的学习环境。正是这样的环境,以及IBDP这种鼓励学生深入探索课内外各领域的教育体系,帮助他想清楚了未来的发展道路,也引导他选择了天体物理学这个小众的主修专业。他这样形容高中生活中找到未来方向的契机:“当一棵兴趣的种子在我们的脑海中萌芽时,我们能够及时浇灌它。”这是世外带给他最珍贵的财富。

身材魁梧的胡润芃,其实是个细心缜密的人,他曾为不够满意的SAT分数担心,因而也时时陷入迷惘。但语文吴老师常开导他,不必太拘泥于细节,不妨更多地从宏观角度总览大局。回看申请季,他体会到,优异的成绩不完全是名校的入场券,一块短板也不一定是致命的缺陷。最重要的是我们身上有什么样的价值,能够为大学社区带来什么样的贡献,对于专业领域是否有持久弥坚的热情,是否具备足够的学术能力应对相应领域中的困难,是否具备领导力以及良好的沟通能力,是否能够适应多元文化碰撞下的学术环境。因此,他发自内心地给未来的学子留下建议:“大处着眼,全面发展,Be all you can be.”

18岁成人典礼中的同学们

受访人|2020届(2)班 余怡帆

2020届(2)班 胡润芃

采写人|2020届(2)班 刘思逸

美编|徐渊

责编|吴新贤

往期精彩回顾

No.2

沪公网安备 31010502004453号

沪公网安备 31010502004453号

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!

成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电!